Ebrei in Italia, una storia da raccontare

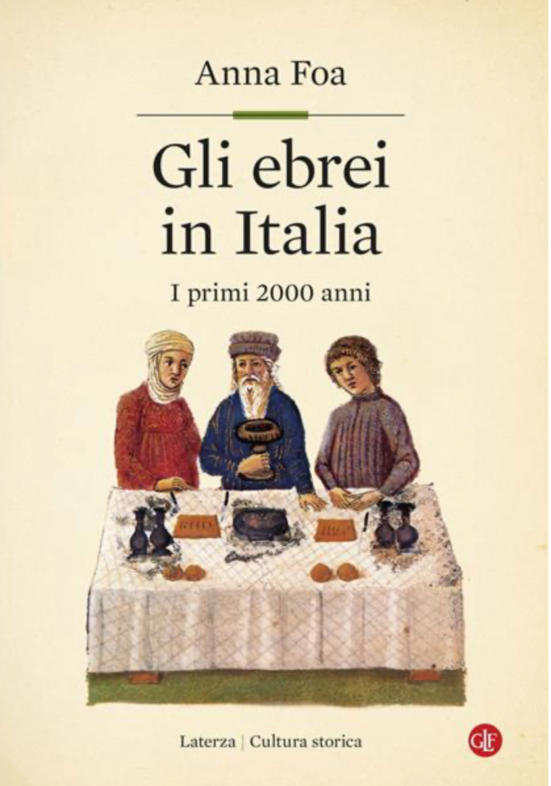

Mancava nell’ambito degli studi ebraici un libro come “Gli ebrei in Italia. I primi 2000 anni”, l’ultimo lavoro della storica Anna Foa fresco di pubblicazione con l’editore Laterza. Venti secoli (e oltre) ripercorsi con l’accuratezza della studiosa attenta a ogni dettaglio e sfumatura, ma anche una scrittura piacevole in grado di suscitare interesse e curiosità in un pubblico ampio. Un testo che si candida ad essere sfogliato da lettori molto diversi tra loro.

Dalle origini ad oggi Foa si sofferma su eventi e scelte di un ebraismo che resta caratterizzato da una sua identità speciale non sempre compresa, oltre la superficie, nel contesto internazionale. L’idea è che molte siano le lacune da colmare a livello di conoscenza e consapevolezza.

“Del mondo ebraico italiano, della sua straordinaria cultura, del rapporto particolare con il mondo cristiano, del suo percorso peculiare verso la modernità, poco si è parlato” annota non a caso Foa in una delle sue riflessioni introduttive. Da qui l’esigenza di focalizzarsi su queste specificità “sollecitata dal confronto, aperto o sottinteso, con le altre esperienze della diaspora”.

Roma, la città che è ancora oggi la sede della più antica comunità ebraica lontano dalla Terra d’Israele. Ma anche la capitale dell’Impero che, facendo macerie del Secondo Tempio di Gerusalemme, favorì una dispersione bimillenaria di cui l’Arco di Tito è un emblema. E ancora, progredendo cronologicamente, l’affermazione di un’identità con specifici tratti italiani (e quindi né ashkenazita, né sefardita), l’affascinante affresco tracciato all’inizio del Secondo Millennio da un viaggiatore sui generis come Beniamino da Tudela, il complesso dialogo-incontro-scontro con la società cristiana egemone, l’accusa del sangue foriera di vari lutti di cui la vicenda di Simonino a Trento rimane un drammatico paradigma, la distruzione dell’ebraismo meridionale innescato dai reali di Spagna, il contributo alla straordinaria avventura del Rinascimento che, come recita una mostra del Meis, parlò anche ebraico, l’infame stagione dei Ghetti che prese avvio nella Venezia di inizio Cinquecento per poi riverberarsi nel resto del Paese in seguito all’iniziativa papalina, il confronto tra diverse esperienze di segregazione da Nord a Sud, le tappe che portarono alla conquista delle libertà e dei diritti civili che va sotto il nome di Emancipazione.

Roma, la città che è ancora oggi la sede della più antica comunità ebraica lontano dalla Terra d’Israele. Ma anche la capitale dell’Impero che, facendo macerie del Secondo Tempio di Gerusalemme, favorì una dispersione bimillenaria di cui l’Arco di Tito è un emblema. E ancora, progredendo cronologicamente, l’affermazione di un’identità con specifici tratti italiani (e quindi né ashkenazita, né sefardita), l’affascinante affresco tracciato all’inizio del Secondo Millennio da un viaggiatore sui generis come Beniamino da Tudela, il complesso dialogo-incontro-scontro con la società cristiana egemone, l’accusa del sangue foriera di vari lutti di cui la vicenda di Simonino a Trento rimane un drammatico paradigma, la distruzione dell’ebraismo meridionale innescato dai reali di Spagna, il contributo alla straordinaria avventura del Rinascimento che, come recita una mostra del Meis, parlò anche ebraico, l’infame stagione dei Ghetti che prese avvio nella Venezia di inizio Cinquecento per poi riverberarsi nel resto del Paese in seguito all’iniziativa papalina, il confronto tra diverse esperienze di segregazione da Nord a Sud, le tappe che portarono alla conquista delle libertà e dei diritti civili che va sotto il nome di Emancipazione.

La costruzione dello Stato liberale, l’incontro con la “modernità”, la partecipazione alla Grande Guerra che vide molti ebrei in prima linea. Il Ventennio fascista e il tradimento perpetrato dal regime con le leggi razziste che esclusero gli ebrei dalla vita sociale. Le persecuzioni, le deportazioni, la faticosa ricostruzione post-bellica, la sfida di trasmissione di una Memoria realmente consapevole. E ancora, tra tante date salienti, la svolta nei rapporti con il mondo cattolico incarnata dal Concilio Vaticano II e in particolare dalla dichiarazione Nostra Aetate. Gli ebrei nell’Italia repubblicana. Gli ebrei nel Terzo Millennio: la loro identità, il loro posto nel mondo. A conclusione di questo viaggio negli oltre duemila anni di storia ebraico-italiana Foa si pone alcune domande: “Cosa può offrire alla cultura e alla percezione storica dell’Italia la storia degli ebrei italiani? Serve davvero ai non ebrei conoscere la storia di questa piccola minoranza, dei suoi modi di vita, dei suoi rapporti con il mondo esterno, con la sua cultura? Serve analizzare i suoi cambiamenti, e confrontarli con quelli della maggioranza? E inversamente, la conoscenza del mondo in cui vivono e hanno vissuto in questi duemila anni che cosa può dare al mondo ebraico italiano, sempre più piccolo numericamente e sempre più incline a chiudersi in se stesso? Che cosa può imparare dai secoli in cui è stato un fattore di cultura, di innovazione, di progresso?”. Foa propone questa risposta: “Sia la società italiana che il mondo ebraico possono, credo, conoscendo e ricordando questa storia, riconoscere il valore del dialogo, dell’incontro culturale, del meticciato”. Gli uni, scrive, “perché devono alla presenza della minoranza ebraica il fatto di aver imparato, nel bene e nel male, a confrontarsi con la diversità”. Gli altri, “perché devono all’essere stati minoranza la capacità di aprirsi al mondo, confrontarvisi, misurarvisi”. Per molti e diversi motivi l’Italia ha consentito, più di altri luoghi, questo incontro, con conseguenze importanti sulla società, la cultura, la vita stessa tanto della maggioranza quanto della minoranza. Oggi l’impressione è che “siamo forse in un momento di crisi, un punto basso di questa storia sempre altalenante”. Ma, evidenzia comunque Foa, “siamo fiduciosi che la spinta verso il mondo dell’altro non venga meno”.

La costruzione dello Stato liberale, l’incontro con la “modernità”, la partecipazione alla Grande Guerra che vide molti ebrei in prima linea. Il Ventennio fascista e il tradimento perpetrato dal regime con le leggi razziste che esclusero gli ebrei dalla vita sociale. Le persecuzioni, le deportazioni, la faticosa ricostruzione post-bellica, la sfida di trasmissione di una Memoria realmente consapevole. E ancora, tra tante date salienti, la svolta nei rapporti con il mondo cattolico incarnata dal Concilio Vaticano II e in particolare dalla dichiarazione Nostra Aetate. Gli ebrei nell’Italia repubblicana. Gli ebrei nel Terzo Millennio: la loro identità, il loro posto nel mondo. A conclusione di questo viaggio negli oltre duemila anni di storia ebraico-italiana Foa si pone alcune domande: “Cosa può offrire alla cultura e alla percezione storica dell’Italia la storia degli ebrei italiani? Serve davvero ai non ebrei conoscere la storia di questa piccola minoranza, dei suoi modi di vita, dei suoi rapporti con il mondo esterno, con la sua cultura? Serve analizzare i suoi cambiamenti, e confrontarli con quelli della maggioranza? E inversamente, la conoscenza del mondo in cui vivono e hanno vissuto in questi duemila anni che cosa può dare al mondo ebraico italiano, sempre più piccolo numericamente e sempre più incline a chiudersi in se stesso? Che cosa può imparare dai secoli in cui è stato un fattore di cultura, di innovazione, di progresso?”. Foa propone questa risposta: “Sia la società italiana che il mondo ebraico possono, credo, conoscendo e ricordando questa storia, riconoscere il valore del dialogo, dell’incontro culturale, del meticciato”. Gli uni, scrive, “perché devono alla presenza della minoranza ebraica il fatto di aver imparato, nel bene e nel male, a confrontarsi con la diversità”. Gli altri, “perché devono all’essere stati minoranza la capacità di aprirsi al mondo, confrontarvisi, misurarvisi”. Per molti e diversi motivi l’Italia ha consentito, più di altri luoghi, questo incontro, con conseguenze importanti sulla società, la cultura, la vita stessa tanto della maggioranza quanto della minoranza. Oggi l’impressione è che “siamo forse in un momento di crisi, un punto basso di questa storia sempre altalenante”. Ma, evidenzia comunque Foa, “siamo fiduciosi che la spinta verso il mondo dell’altro non venga meno”.

(Nelle immagini: un primo piano di Anna Foa; la studiosa mentre illustra la mostra inaugurale del Meis al Presidente Mattarella; il suo ultimo lavoro)

Adam Smulevich