Mondo dell’informazione e leggi razziste,

il racconto delle storie triestine

Il 18 settembre del 1938, in una Piazza Unità d’Italia gremita, Mussolini proclama l’introduzione delle leggi razziste. Gli ebrei, dichiara il dittatore, rappresentano “un nemico irreconciliabile” del fascismo. Esattamente due mesi dopo, il 18 novembre, sul Popolo di Trieste apparirà una nota dal titolo “I giudei eliminati dal circolo della Stampa”. Era logico, si afferma nel breve ma agghiacciante testo di corredo, “che i giudei non dovessero più far parte di quella che noi consideriamo la nostra casa, la nostra famiglia: il giornalismo fascista è un posto avanzato della Rivoluzione, che deve essere presidiato da uomini puri di sangue e di cuore, da militi fedeli interamente votati alla Causa”. Trieste, città simbolo della stagione drammatica che si annuncia tra diritti negati e persecuzione delle vite. A ripercorrerla nei suoi momenti salienti il film documentario “Ultime notizie. Diritto di cronaca, giornalisti e leggi razziali a Trieste” a cura dell’insegnante Sabrina Benussi, in onda stasera alle 22.10 su Rai Storia. Realizzato con la collaborazione del Museo della Comunità ebraica triestina Carlo e Vera Wagner e promosso da Ordine dei giornalisti e Assostampa del Friuli Venezia Giulia, unitamente al Circolo della Stampa, si inserisce in un percorso che vede tra i suoi protagonisti anche il mondo della scuola. A partire dal liceo Petrarca in cui Benussi insegna. Una realtà tra le più vive del tessuto locale e i cui sforzi di Memoria sono stati riconosciuti anche atraverso l’assegnazione del San Giusto d’Oro, il premio annuale conferito dal sindacato unitario dei giornalisti.

“È una materia che è necessario affrontare. C’è urgenza di scavare a fondo, rafforzando una consapevolezza sempre più forte su quelle vicende storiche, le ferite che restano aperte, i conti che non sono stati fatti. L’epurazione dei giornalisti ebrei a partire dal ’38 è una realtà sulla quale molti sono ancora i vuoti da colmare” spiega a Pagine Ebraiche la professoressa Benussi. Un fatto reso evidente “dall’assenza, negli archivi dell’Ordine, dei documenti che certificano quell’infamia”.

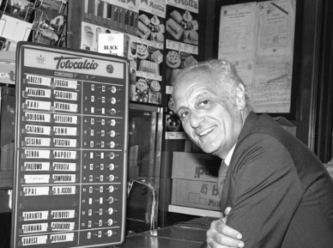

In evidenza, tra le storie che si raccontano, la vicenda di Teodoro Mayer: fondatore e proprietario del quotidiano Il Piccolo, fu costretto a cedere il giornale nonostante la sua precedente vicinanza al regime e l’esperienza di senatore del Regno. O quella di Massimo Della Pergola, futuro inventore del Totocalcio, la cui biografia rivive nella testimonianza del figlio Sergio illustre demografo. La giornalista Mariella Grande ripercorre ancora le vicissitudini attraversate da Ida Finzi, alias Haydée, che si nascose in un ospizio a Portogruaro e morì in solitudine. Nel documentario anche le voci di Marcello Flores, Massimo Cirri e Pierluigi Sabatti, che descrivono l’Italia e in particolare la Trieste dell’epoca. Concluso da poco questo, Benussi è già al lavoro per proporre nuove iniziative e progetti. Uno, tra gli altri, riguarda proprio Massimo Della Pergola. L’obiettivo, annuncia, “è quello di realizzare un documentario tutto incentrato sulla sua figura”. Rammentando la ferita del ’38 e la fuga dagli aguzzini che caratterizzò l’autunno-inverno del ’43 conclusosi con l’espatrio in Svizzera. Ma anche le tappe “della sua straordinaria carriera di giornalista”.

In evidenza, tra le storie che si raccontano, la vicenda di Teodoro Mayer: fondatore e proprietario del quotidiano Il Piccolo, fu costretto a cedere il giornale nonostante la sua precedente vicinanza al regime e l’esperienza di senatore del Regno. O quella di Massimo Della Pergola, futuro inventore del Totocalcio, la cui biografia rivive nella testimonianza del figlio Sergio illustre demografo. La giornalista Mariella Grande ripercorre ancora le vicissitudini attraversate da Ida Finzi, alias Haydée, che si nascose in un ospizio a Portogruaro e morì in solitudine. Nel documentario anche le voci di Marcello Flores, Massimo Cirri e Pierluigi Sabatti, che descrivono l’Italia e in particolare la Trieste dell’epoca. Concluso da poco questo, Benussi è già al lavoro per proporre nuove iniziative e progetti. Uno, tra gli altri, riguarda proprio Massimo Della Pergola. L’obiettivo, annuncia, “è quello di realizzare un documentario tutto incentrato sulla sua figura”. Rammentando la ferita del ’38 e la fuga dagli aguzzini che caratterizzò l’autunno-inverno del ’43 conclusosi con l’espatrio in Svizzera. Ma anche le tappe “della sua straordinaria carriera di giornalista”.

Domani a Trieste prenderà intanto il via la conferenza “Life Behind Fences”, organizzata dal Festival Viktor Ullmann e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi, in collaborazione con il Museo ebraico. Molti gli studiosi di respiro anche internazionale che affronteranno il tema della produzione artistica e dei “meccanismi di difesa nei ghetti e campi” durante la Seconda Guerra Mondiale. “L’importanza dell’arte e della musica negli studi sulla Shoah ha attirato l’attenzione degli studiosi solo negli ultimi anni e l’obiettivo del convegno è quello di stimolare maggiormente la discussione su questi specifici temi” sottolinea Alessandro Carrieri, docente dell’Università di Trieste oltre che direttore scientifico del Festival Ullmann. Nel comitato scientifico anche Tullia Catalan (Università di Trieste); Davide Casali (Festival Ullmann); Anna Veronica Pobbe (Istituto Storico Germanico di Roma); Annalisa Di Fant (Museo Ebraico); Ariel Haddad (Museo ebraico). Quattro le sessioni in cui sono suddivisi i lavori, la cui conclusione è prevista per venerdì mattina: Concentration Camps and Ghettos: An Overview (“Campi di concentramento e ghetti: una panoramica”); Artistic Representation and Expression in Camps and Ghettos (“Rappresentazioni ed espressioni artistiche nei campi e nei ghetti”); Testimonies and Remembrance (“Rappresentazioni ed espressioni artistiche nei campi e nei ghetti”); Music and Art in Camps and Ghettos: During the Holocaust and Beyond (“Musica e arte nei campi e nei ghetti: Durante e dopo la Shoah”).

Domani a Trieste prenderà intanto il via la conferenza “Life Behind Fences”, organizzata dal Festival Viktor Ullmann e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi, in collaborazione con il Museo ebraico. Molti gli studiosi di respiro anche internazionale che affronteranno il tema della produzione artistica e dei “meccanismi di difesa nei ghetti e campi” durante la Seconda Guerra Mondiale. “L’importanza dell’arte e della musica negli studi sulla Shoah ha attirato l’attenzione degli studiosi solo negli ultimi anni e l’obiettivo del convegno è quello di stimolare maggiormente la discussione su questi specifici temi” sottolinea Alessandro Carrieri, docente dell’Università di Trieste oltre che direttore scientifico del Festival Ullmann. Nel comitato scientifico anche Tullia Catalan (Università di Trieste); Davide Casali (Festival Ullmann); Anna Veronica Pobbe (Istituto Storico Germanico di Roma); Annalisa Di Fant (Museo Ebraico); Ariel Haddad (Museo ebraico). Quattro le sessioni in cui sono suddivisi i lavori, la cui conclusione è prevista per venerdì mattina: Concentration Camps and Ghettos: An Overview (“Campi di concentramento e ghetti: una panoramica”); Artistic Representation and Expression in Camps and Ghettos (“Rappresentazioni ed espressioni artistiche nei campi e nei ghetti”); Testimonies and Remembrance (“Rappresentazioni ed espressioni artistiche nei campi e nei ghetti”); Music and Art in Camps and Ghettos: During the Holocaust and Beyond (“Musica e arte nei campi e nei ghetti: Durante e dopo la Shoah”).