“Conservazione del patrimonio ebraico,

quello italiano un lavoro d’eccellenza”

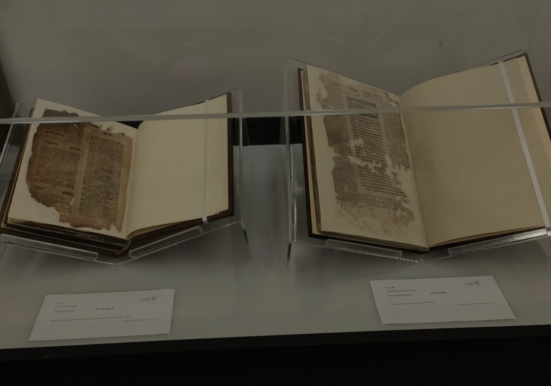

Sono passati poco più di dodici mesi da quando l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha affidato la gestione del proprio Centro Bibliografico alla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia. Una storica realtà dell’ebraismo italiano. Ma anche un luogo d’incontro “che vogliamo si affermi sempre più come un polo di studio, ricerca e confronto” l’auspicio espresso dal presidente della Fondazione Dario Disegni nel dare avvio ai lavori del convegno “Judaica cognoscenda et custodienda” che vede la presenza di studiosi provenienti dal mondo della biblioteconomia, della storia dell’arte e della stampa, della catalogazione e dell’archivistica. Tema del confronto di queste ore: storia, catalogazione e tutela del patrimonio librario ebraico. Un patrimonio importante, da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, che il Centro stesso è chiamato a valorizzare con forza propulsiva sempre maggiore. “Molti – ha evidenziato Disegni nella sua introduzione – sono i tesori custoditi in queste stanze, con possibilità immense di approfondimento”. Gli oltre 25mila volumi della sezione libraria, ha fatto notare. Ma anche le numerose testimonianze a disposizione nella sezione archivistica, in quella fotografica e in quella musicale. C’è molto da dare e offrire, ha rimarcato Disegni nel sottolineare l’inizio di una nuova fase di condivisione pubblica di cui il convegno odierno costituisce la premessa. A confermarlo, suggestivo accompagnamento ai lavori, il contenuto di una teca al cui interno erano adagiati un incunabolo del 1475 e un volume del celeberrimo Talmud di Daniel Bomberg.

“La valorizzazione di questo Centro è la novità più significativa dell’ultimo anno. Un impegno per la gestione ma anche per il suo rilancio”, ha osservato Disegni. Facendo poi il punto sui molti impegni che vedono la Fondazione protagonista. Dai programmi pluriennali per la catalogazione al contributo offerto al progetto I-tal-Ya Books che proprio sul patrimonio librario si incentra. Dai progetti di respiro europeo come il restauro del cimitero goriziano di Valdirose a quello di singoli beni appartenenti alle 21 Comunità locali. Come quello in corso a Livorno per arrivare, “con qualcosa di molto rilevante”, all’appuntamento del prossimo ottobre con il bicentenario dalla nascita del rabbino e pensatore Elia Benamozegh. Apprezzamento per il lavoro della Fondazione è arrivato anche dalla presidente UCEI Noemi Di Segni, che nel suo saluto ha commentato: “L’attività relativa alla conservazione del patrimonio è una vera e propria punta di diamante. Si tratta però di un diamante un po’ nascosto: insieme abbiamo il compito di farlo uscire il più possibile”. La convinzione della presidente UCEI, infatti, è che “siamo davanti a un’eccellenza dell’ebraismo italiano, da condividere anche a un livello internazionale”.

“La valorizzazione di questo Centro è la novità più significativa dell’ultimo anno. Un impegno per la gestione ma anche per il suo rilancio”, ha osservato Disegni. Facendo poi il punto sui molti impegni che vedono la Fondazione protagonista. Dai programmi pluriennali per la catalogazione al contributo offerto al progetto I-tal-Ya Books che proprio sul patrimonio librario si incentra. Dai progetti di respiro europeo come il restauro del cimitero goriziano di Valdirose a quello di singoli beni appartenenti alle 21 Comunità locali. Come quello in corso a Livorno per arrivare, “con qualcosa di molto rilevante”, all’appuntamento del prossimo ottobre con il bicentenario dalla nascita del rabbino e pensatore Elia Benamozegh. Apprezzamento per il lavoro della Fondazione è arrivato anche dalla presidente UCEI Noemi Di Segni, che nel suo saluto ha commentato: “L’attività relativa alla conservazione del patrimonio è una vera e propria punta di diamante. Si tratta però di un diamante un po’ nascosto: insieme abbiamo il compito di farlo uscire il più possibile”. La convinzione della presidente UCEI, infatti, è che “siamo davanti a un’eccellenza dell’ebraismo italiano, da condividere anche a un livello internazionale”.

I lavori – moderati da Giorgio Segré, referente del Centro Bibliografico e componente della Giunta della Fondazione – si sono aperti con le relazioni di Giancarlo Lacerenza su “Incunaboli ebraici e stampatori ebrei nell’Italia del Quattrocento” e Angelo Piattelli su “La stampa del Talmud in Italia, in occasione del V centenario dell’editio princeps (1522-2022). A parlare poi di catalogazione dei libri ebraici in Italia, focalizzandosi sullo stato dell’arte, sono stati Andrea De Pasquale (“Catalogazione dei libri ebraici nelle biblioteche statali: storia, informatizzazione e progetti”), Gloria Arbib (“I-tal-Ya Books: Il progetto UCEI di censimento dei fondi ebraici italiani”) e Ahava Cohen (“Internationalizing cataloging rules and the challenge of Judaica”. A chiudere la conferenza, con uno sguardo sui problemi di ieri e di oggi a proposito di conservazione, le riflessioni di Maria Luisa Riccardi (“Conservazione dei beni librari: due o tre cose che so di lei”), Leandro Gottscher (“Il restauro di quattro Haggadoth”, Andreina Draghi (“La musealizzazione del patrimonio scritto”), Anna Di Castro (“Fra ricognizione di fonti disperse e tutela del patrimonio archivistico e bibliografico: il caso della Comunità ebraica di Siena”) e Alessandra Barbuto (“Scaffali vuoti”).