“Comunità, tempo di parlarsi”

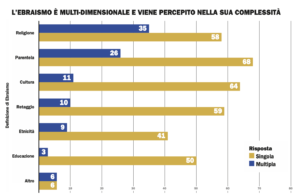

I dati parlano chiaro: a differenza d’Israele dove la popolazione è in continua crescita, le comunità ebraiche della Diaspora da decenni registrano un significativo calo demografico. Come affrontare la questione è uno – se non il – grande tema che si pone davanti all’ebraismo internazionale. Unito a un’altra importante tendenza: rispondere a un for- te desiderio di appartenenza. “Ci sono molte spinte anche in Italia di persone che vogliono appartenere al mondo ebraico in modi differenti. Dobbiamo chiederci se, anche a fronte dei numeri in calo, non sia il momento di ampliare le prospettive. Di aprire ad altri modi possibili di sentirsi ebrei in una società in cui tutto è cambiato, in cui i valori sono liquidi e gli individui si spostano, ma cercano comunque un senso di comunità” sottolineava la sociologa Betti Guetta in un recente incontro a Milano, alla Biblioteca della Fondazione Cdec. Interrogativi che Guetta ha poi girato al suo ospite, il demografo Sergio Della Pergola, professore emerito dell’Università Ebraica di Gerusalemme, che per l’occasione ha presentato i dati dell’indagine sul mondo ebraico europeo commissionata dall’agenzia europea FRA (European Agency for Fundamental Rights) nel 2018. Prima di rispondere su possibili aperture, Della Pergola ha dunque dato un quadro generale del presente ebraico tra Diaspora e Israele. Punto di partenza, l’interrogativo sull’identità ebraica a cui hanno risposto gli intervistati dell’indagine Fra (che ha coinvolto dodici nazioni europee tra cui l’Italia): che cos’è per te l’ebraismo (una religione, una cultura, una tradizione, famiglia…), a cosa ti senti legato (a Dio, al ricordo della Shoah, a Israele…), come ti presenti (haredi, ortodosso, riformato, progressivo, semplicemente ebreo, misto, nulla).

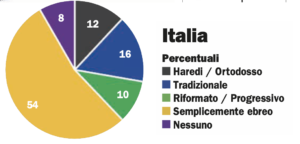

Aggregando i dati, quello che emerge chiaramente, evidenziava Della Pergola, è che “non esiste oggi in Europa uno stile di vita ebraico predominante, esiste semmai una notevole frammentazione”. Andando a vedere i numeri e grafici presentati dal demografo la fotografia nello specifico vede un 5 per cento degli intervistati che si identifica come haredi; l’otto come ortodossi; 24 tradizionalisti; 15 reform; il 38 come “solamente ebrei”, quindi senza affiliazioni specifiche; il 6 con nessuna delle definizioni e il 5 come miste. Dimostrazione di come il panorama ebraico sia molto eterogeneo nel Vecchio Continente. Così come lo è anche, puntando la lente sul nostro paese, anche in Italia. Anche qui chi si definisce semplicemente ebreo è la parte più consistente, anche più che nella media europea: il 54 per  cento aveva scelto questa opzione. Chi si identifica come haredi o ortodosso (nel caso presentato da Della Pergola uniti insieme) rappresenta il 12 per cento del totale; il 16 si considera tradizionalista, il 10 reform e infine l’8 nessuna delle denominazioni proposte. “È interessante vedere come i dati sul mondo haredi/ortodosso e sui reform siano molto vicini fra loro – la riflessione di Della Pergola – il che dimostra la presenza di una forte polarizzazione”. Polarizzazione che, al di là delle denominazioni, da un altro studio, promosso dalla Jdc e citato da Guetta, è un altro grande tema del futuro ebraico. “In questo sondaggio che ha coinvolto la leadership ebraica europea, tra le principali minacce per le comunità vengono individuate: l’alienazione dalla vita ebraica, il calo demografico e i conflitti interni”. Quanto questi tre elementi siano poi centrali per l’Italia, ha proseguito la sociologa, lo dicono con forza i dati: l’allontanamento dalla comunità per il 70 per cento dei leader ebraici europei è ritenuto un pericolo. Per l’Italia questo dato sale al 90 per cento. Differenze simili ci sono anche su calo demografico e conflitti interni: se la media di preoccupazione europea si attesta al 61 per cento per entrambi i temi, in Italia sale all’88. Un clima di tensione che, affermava Guetta, produce poi disamoramento e allontanamento. “Parliamo di Milano, qui ci sono moltissime sinagoghe. Troppe, a mio parere. Sono la rappresentazione di una divisione e frammentazione: in quante si raggiunge minian? Siamo tutti molto disillusi. E moltissimi lo esprimono non essendoci: non partecipando agli eventi comunitari, non votando alle elezioni, non pagando le tasse e così via. Ma io credo che ci sia un potenziale che guarda agli ebrei che hanno voglia di fare. Come si vede dalla ricerca della JDC, l’Italia è, tra i Paesi europei, uno di quelli con il livello

cento aveva scelto questa opzione. Chi si identifica come haredi o ortodosso (nel caso presentato da Della Pergola uniti insieme) rappresenta il 12 per cento del totale; il 16 si considera tradizionalista, il 10 reform e infine l’8 nessuna delle denominazioni proposte. “È interessante vedere come i dati sul mondo haredi/ortodosso e sui reform siano molto vicini fra loro – la riflessione di Della Pergola – il che dimostra la presenza di una forte polarizzazione”. Polarizzazione che, al di là delle denominazioni, da un altro studio, promosso dalla Jdc e citato da Guetta, è un altro grande tema del futuro ebraico. “In questo sondaggio che ha coinvolto la leadership ebraica europea, tra le principali minacce per le comunità vengono individuate: l’alienazione dalla vita ebraica, il calo demografico e i conflitti interni”. Quanto questi tre elementi siano poi centrali per l’Italia, ha proseguito la sociologa, lo dicono con forza i dati: l’allontanamento dalla comunità per il 70 per cento dei leader ebraici europei è ritenuto un pericolo. Per l’Italia questo dato sale al 90 per cento. Differenze simili ci sono anche su calo demografico e conflitti interni: se la media di preoccupazione europea si attesta al 61 per cento per entrambi i temi, in Italia sale all’88. Un clima di tensione che, affermava Guetta, produce poi disamoramento e allontanamento. “Parliamo di Milano, qui ci sono moltissime sinagoghe. Troppe, a mio parere. Sono la rappresentazione di una divisione e frammentazione: in quante si raggiunge minian? Siamo tutti molto disillusi. E moltissimi lo esprimono non essendoci: non partecipando agli eventi comunitari, non votando alle elezioni, non pagando le tasse e così via. Ma io credo che ci sia un potenziale che guarda agli ebrei che hanno voglia di fare. Come si vede dalla ricerca della JDC, l’Italia è, tra i Paesi europei, uno di quelli con il livello  di conflittualità interna e di allontanamento maggiori”. Guetta ma anche Della Pergola al riguardo hanno sottolineato la necessità di ricostruire un percorso di dialogo, che tocchi anche le diverse correnti ebraiche, per affrontare le sfide del futuro insieme. Va bene valorizzare le diversità e le tradizioni dei differenti gruppi etnici, ha aggiunto la sociologa, ma “bisogna avere qualche idea che possa mettere insieme anche comunità diverse”.

di conflittualità interna e di allontanamento maggiori”. Guetta ma anche Della Pergola al riguardo hanno sottolineato la necessità di ricostruire un percorso di dialogo, che tocchi anche le diverse correnti ebraiche, per affrontare le sfide del futuro insieme. Va bene valorizzare le diversità e le tradizioni dei differenti gruppi etnici, ha aggiunto la sociologa, ma “bisogna avere qualche idea che possa mettere insieme anche comunità diverse”.

“Personalmente sono molto favorevole a creare un tavolo di conversazione con gruppi e individui che non fanno parte dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in cui ci si confronti e si parli ascoltandosi”, la posizione di Della Pergola in merito alla situazione italiana. Il riferimento era in particolare al mondo reform, che nel nostro paese rappresenta una minoranza. Non così negli Stati Uniti, ha ricordato il demografo, dove la maggioranza degli ebrei si identifica appunto come reform. E questo, peraltro, avrà dei riflessi nei rapporti con Israele, che si consolida di anno in anno anche numericamente come il punto di riferimento per l’ebraismo internazionale, considerando che nel paese vive ormai la metà degli ebrei del mondo. “Con le ultime elezioni israeliane c’è stato un enorme aumento della corrente più integralista che purtroppo include elementi impresentabili nel partito Sionismo religioso. Questa corrente rischia, tra l’altro, di aprire nuove fratture con la Diaspora, soprattuto con quella Usa” ha spiegato Della Pergola, che invece auspica che vi sia tra Diaspora e Israele una dialettica sana e costruttiva.