Le scuole di Milano e il 1938:

uno studio negli archivi

Nell’anno scolastico 1937/1938 Flora Ancona, Adriana Ascoli, Ida Ascoli, Mirella Ascoli, Biancamiriam Lopez Nunes, Giuliana Mortara e Nedda Sacerdoti sono regolarmente iscritte alla 1B del Liceo ginnasio Giovanni Berchet. Tutte e sette hanno superato il primo anno indenni e dovrebbero iscriversi così all’anno successivo. I loro nomi però mancano all’appello nel registro della 2B. “Anche in altre classi si è verificata la scomparsa di diversi studenti che erano stati regolarmente promossi nelle sessioni estive e autunnali, o che avevano superato gli esami di ammissione e di idoneità” scrive Cesare Badini, per ventisette anni docente del Berchet, impegnatosi a lungo nelle ricerche d’archivio del suo liceo. In totale saranno 47 gli studenti ebrei a “svanire” dall’orizzonte. L’inizio del nuovo anno accademico si è aperto infatti con la vergogna dell’entrata in vigore – il 5 settembre 1938 – del regio decreto-legge n. 1390, intitolato “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana”. Il provvedimento sancì l’espulsione degli ebrei dall’insegnamento e dalla frequentazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. E così le sette giovani studentesse del Berchet, così come centinaia di giovani e docenti ebrei di Milano – e d’Italia ovviamente -, furono messi alla porta.

Nell’anno scolastico 1937/1938 Flora Ancona, Adriana Ascoli, Ida Ascoli, Mirella Ascoli, Biancamiriam Lopez Nunes, Giuliana Mortara e Nedda Sacerdoti sono regolarmente iscritte alla 1B del Liceo ginnasio Giovanni Berchet. Tutte e sette hanno superato il primo anno indenni e dovrebbero iscriversi così all’anno successivo. I loro nomi però mancano all’appello nel registro della 2B. “Anche in altre classi si è verificata la scomparsa di diversi studenti che erano stati regolarmente promossi nelle sessioni estive e autunnali, o che avevano superato gli esami di ammissione e di idoneità” scrive Cesare Badini, per ventisette anni docente del Berchet, impegnatosi a lungo nelle ricerche d’archivio del suo liceo. In totale saranno 47 gli studenti ebrei a “svanire” dall’orizzonte. L’inizio del nuovo anno accademico si è aperto infatti con la vergogna dell’entrata in vigore – il 5 settembre 1938 – del regio decreto-legge n. 1390, intitolato “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana”. Il provvedimento sancì l’espulsione degli ebrei dall’insegnamento e dalla frequentazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. E così le sette giovani studentesse del Berchet, così come centinaia di giovani e docenti ebrei di Milano – e d’Italia ovviamente -, furono messi alla porta.

Con quanto zelo questo accadde lo racconta con un puntuale lavoro d’archivio il volume “Foto di classe senza ebrei” (edizioni Biblion), a cura di Patrizia Baldi, Enrico Palumbo, Gianguido Piazza, che prende in esame gli effetti delle leggi razziste su diciassette istituti scolastici milanesi. Studiando registri, circolari, pagelle, verbali contenuti nei diversi archivi, Baldi, Palumbo, Piazza e gli altri autori che intervengono nel volume – realizzato grazie al contributo della Fondazione CDEC e dell’Anpi Milano – ricostruiscono come in ciascun istituto furono applicate le discriminazioni. Tra i presidi ad esempio, spiegava Piazza in un’intervista, “abbiamo uno spettro di posizioni che vanno dall’entusiasmo alla passiva adesione. Il preside del Beccaria, fascista convinto, aderì con entusiasmo. Quello del Manzoni, conservatore monarchico, in modo più burocratico ma in un colloquio con i docenti si vantò che l’espulsione – che definì “eliminazione” – di una cinquantina di studenti ebrei non aveva fatto calare il numero di iscritti. Quello del Parini sembra soffrire maggiormente l’obbligo, ma lo esegue comunque”. All’istituto tecnico commerciale Nicola Moreschi a firmare l’allontanamento dei colleghi docenti sarà il preside Arturo Loria. Da quindici anni è alla guida del Moreschi e, come scrive Palumbo, per essere rimasto tanto a lungo “si presume non sgradito al regime”. Il 16 settembre 1938 Loria, anch’egli ebreo, scrive a Eugenio Levi ed Elsa Della Pergola, titolari della cattedra di Lettere, che “per disposizione generale concernente gli insegnanti di razza ebraica” sono considerati in congedo. Tra le carte manca un documento che attesti la messa in congedo dello stesso Loria, che però segue lo stesso destino. Lo si ricava, scrive Palumbo, da una nota a margine nei libri di bilancio del “Moreschi”. Un dato interessante anche per capire il grande lavoro di ricerca dietro la pubblicazione Foto di classe senza ebrei, con il costante confronto tra le carte e l’analisi approfondita anche delle note a margine per accertare i fatti. Non a caso i curatori sottolineano come uno degli obiettivi sia anche quello “di offrire ai lettori riflessioni ed esperienze di utilizzo degli archivi scolastici in classe”.

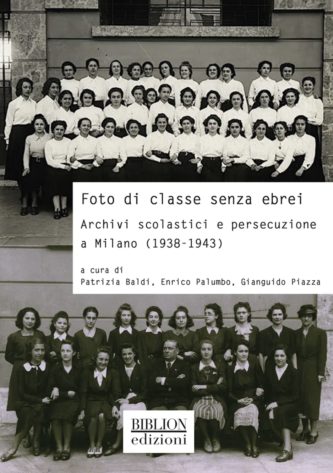

Tra i diciassette istituti presi in esame c’è anche la Scuola Israelitica di via Eupili, che divenne per buona parte degli studenti e insegnanti cacciati il rifugio dove proseguire l’attività didattica e una parvenza di normalità. Qui approdarono ad esempio Eugenio Levi e Elsa Della Pergola. Le classi e le lezioni furono organizzate con grande attenzione dal preside Yoseph Colombo e dai suoi colleghi. L’istruzione fu mantenuta di alto livello. “Secondo Edoarda Flach, esclusa dal Manzoni nel 1938, e passata per un anno alla scuola ebraica, quella di ‘via Eupili è stata una scuola magica, anche se severissima’”, si legge nella sezione dedicata alla scuola israelitica.

Rispetto al lavoro di ricerca, dai diversi interventi del libro emerge come in molti casi ad avviarlo siano stati i singoli docenti assieme ai loro studenti tra gli anni Novanta e Duemila, che si impegnarono a riordinare gli archivi dei rispettivi istituti. Un elemento che dà conto di come a lungo sia mancata la consapevolezza rispetto all’impatto delle leggi razziste sul mondo della scuola. Non a caso molte testimonianze degli ebrei espulsi – riportate anche nel volume – ricordano come il clima allora fu per lo più di indifferenza da parte dei compagni e colleghi per il loro destino. “Sono numerose le testimonianze di chi, da espulso, ricevette in privato espressioni di sostegno e di solidarietà. – ricorda nell’introduzione il direttore della Fondazione Cdec Gadi Luzzatto Voghera – Come, d’altro canto, furono (molto più) numerosi i casi di immediata attivazione di una dinamica di isolamento sociale: studenti e insegnanti ebrei raccontano nelle loro testimonianze di essere stati da quel momento evitati da amici, conoscenti e colleghi ‘ariani’ che diedero concretezza sociale ai provvedimenti amministrativi”.

(Nell’immagine: la scuola ebraica un tempo attiva in via Eupili)