La Shoah e l’America

Trovare un’altra chiave per raccontare la Shoah può sembrare una sfida impossibile. Invece il nuovo fluviale documentario “The US and the Holocaust”, firmato da uno dei registi più popolari degli Stati Uniti, Ken Burns, riesce nell’impresa rileggendo quel periodo alla luce della storia americana.

Salutato dalla critica come uno dei progetti più vitali e necessari del filmaker, il lavoro chiama in causa il ruolo dell’intero Paese – dalla politica al mondo della cultura all’opinione pubblica – nella tragedia che si va consumando oltreoceano. “Non abbiamo mai fatto un film più importante”, ha detto il regista. E mentre scorrono i titoli di coda e la tristezza si mescola alla rabbia non si può che dargli ragione. La scelta di campo è esplicita fin dalle immagini d’apertura. Siamo a Francoforte, in un pomeriggio del 1933. Otto Frank e la sua famiglia passeggiano nelle vie del centro: l’orrore che presto li inghiottirà è difficile da immaginare. La situazione però precipita alla svelta. I Frank devono trasferirsi ad Amsterdam. E lì, come tanti altri, scoprono che il loro piano di raggiungere gli Stati Uniti è votato al fallimento. “La maggior parte degli americani non vuole lasciarli entrare”, precisa secco il documentario anticipando quello che sarà uno dei temi portanti.

L’intero lavoro (sei ore in tre puntate) ruota attorno alla prospettiva dei perseguitati che il regista ricostruisce attraverso documenti, foto e girati d’epoca, interviste a sopravvissuti, storici ed esperti. Le domande a cui cerca risposta sono semplici e al tempo stesso terribili – come ci si è resi conto che la minaccia stava diventando una micidiale realtà, cosa significa aver patito quell’atrocità, com’è stato possibile salvarsi e poi ricostruire?

I testimoni sono uomini e donne ormai in età. Fra loro, Sol Messinger, Susan e Joseph Hilsenrath e Gunther Stern, che hanno trovato rifugio negli Stati Uniti da bambini o adolescenti ma non hanno mai dimenticato la brutalità degli attacchi antisemiti, il dolore dei genitori, le morti dei familiari rimasti oltreoceano. Sono vicende, le loro, che a un pubblico americano possono suonare distanti nel tempo e nello spazio finché inserite in un più ampio contesto si mostrano per quel che sono – parte integrante della storia d’America.

La Shoah, ormai centrale nella coscienza statunitense, viene così sottratta alla retorica della commemorazione e alle banalizzazioni della cultura pop per assumere un volto assai diverso. Non è più un genocidio consumatosi nella lontana Europa dove gli americani hanno rivestito l’esclusiva parte dei salvatori, ma implica un carico pesante di responsabilità che interpellano l’intera nazione.

Il fatto che a porre la questione sia Ken Burns, il regista più influente della sua generazione, un filmaker che parla a milioni di connazionali, rende l’operazione memorabile. Da quarant’anni i suoi documentari sugli Stati Uniti non solo entrano nelle case degli americani attraverso l’emittente televisiva pubblica Pbs, ma sono proiettati nelle scuole e trionfano nei cataloghi delle biblioteche. Sono pietre miliari della narrazione collettiva, plasmano l’immaginario del Paese e in questo caso si candidano a scardinarlo.

“The US and the Holocaust” s’inoltra infatti su uno dei terreni più impopolari che si possano immaginare. Cosa ne sapevano gli americani delle persecuzioni antisemite che infuriavano in Europa? Perché non si sono accolti più rifugiati? Si poteva entrare in guerra prima? Si potevano salvare sei milioni di vite? E perché non è stato fatto di più?

L’obiettivo, dichiarato fin dall’introduzione, è sfatare una certa mitologia nazionale in base a cui gli Stati Uniti sono una terra di immigrati, una democrazia sempre pronta all’intervento umanitario e gli americani sono brava gente sempre pronta a dare una mano. “Escludere gli altri è invece americano come la torta di mele”, dichiara lo storico Peter Hayes. Come si vedrà, generalizzare è impossibile.

Molti americani denunciano infatti le violenze naziste, danno voce alla protesta e si mobilitano, spesso in modo eroico, in aiuto dei perseguitati. Basta guardare le immagini di certe traboccanti manifestazioni pubbliche antinaziste che vedono ebrei e non marciare fianco a fianco o rammentare l’impegno di organizzazioni come l’Ymca, l’Unitarian Service Committee o l’American Friends Service Committee che insieme alle associazioni ebraiche aiutano migliaia di persone a lasciare l’Europa e rifarsi una vita negli Stati Uniti.

Bastano alcuni nomi. Varian Fry, che con vari sotterfugi nel 1940 riesce a portare in America quasi 2 mila persone dal Sud della Francia. Eleanor Roosvelt, che davanti all’opposizione ad accogliere 10 mila bambini ebrei scrive parole di fuoco nella sua celebre rubrica. Dorothy Thompson, giornalista corrispondente dalla Germania, che fin dal principio denuncia senza mezze parole gli attacchi antisemiti e per questo finirà espulsa.

È la faccia buona dell’America ma poi c’è il suo contrario. È vero, come racconta il documentario, che gli Stati Uniti accolgono oltre 200 mila rifugiati ebrei – più di ogni altro paese al mondo. Ma è anche vero che “quando la fuga dall’Europa ancora è possibile, gli americani e il loro governo non ammettono che una frazione di immigrati”. Nel 1924 una legge ha ridotto all’osso le quote d’immigrazione dal Sud e dall’Est Europa, da cui nei decenni precedenti erano arrivati quasi 2 milioni e mezzo di ebrei. La ferocia delle persecuzioni non convince il legislatore ad ampliarle, mentre il Dipartimento di Stato complica a tal punto le procedure per i visti d’ingresso da renderli impossibili. Presto le code davanti ai consolati americani diventano chilometriche e la lista d’attesa per emigrare oltreoceano si allunga a 10-12 anni. Dove finisce la negligenza e inizia la complicità?

Non che lo scenario interno inviti alla generosità, ci ricorda Ken Burns. Sono gli anni della Grande depressione, quando milioni di americani sono senza lavoro, le file davanti alle mense pubbliche infinite e la xenofobia si intreccia alle paranoie anticomuniste. L’antisemitismo che percorre il paese trova allora i suoi campioni pubblici in figure di spicco come l’industriale Henry Ford, l’unico americano che Hitler ringrazia in Mein Kampf, l’aviatore Charles Lindbergh protagonista di alcune visite trionfali nella Germania nazista e il seguitissimo Padre McCoughlin che dà voce al suo viscerale antisemitismo in un seguitissimo programma alla radio. Gli americani sanno però quanto sta accadendo in Europa. Nei primi cento giorni, quasi 3 mila articoli giornalistici ne danno conto e l’opinione pubblica ne rimane profondamente colpita. “La gente è sotto choc. In America c’è una reazione notevole, anche da parte di chi non vuole che gli ebrei entrino nel paese e perfino dagli antisemiti” racconta Deborah Lipstadt, soffermandosi sulla risposta alla Kristallnacht. “Essere antisemiti è una cosa, ma qui c’è un intero paese civile che all’apparenza impazzisce, perde il controllo e le critiche sono fortissime”.

Eppure, non è abbastanza da aprire le porte di un paese immenso come gli Stati Uniti e non è solo una questione economica. In questa scelta pesano invece certe assonanze con il regime nazista che il regista illumina di una luce cruda. L’esperienza americana, ci rammenta Ken Burns, include lati bui che il mito nazionale preferisce ignorare ma non hanno mai smesso di alimentare l’anima del paese. Non è un mistero che in principio Hitler ammiri gli Stati Uniti e vi trovi ispirazione.

L’eugenetica, per dire, che in America trova un terreno fertile e il nazismo adotterà con entusiasmo. La segregazione razziale, sancita dopo l’abolizione della schiavitù dalle leggi Jim Crow. Il massacro dei Nativi americani e il loro confinamento in riserve. La conquista del West alla ricerca di spazio vitale che per tanti versi prefigura la spinta espansionistica verso Est del Terzo Reich.

Senza voler omologare la storia, come non ritrovare in America certi semi della folle politica hitleriana? E come non ritrovare in quel passato i prodromi della profonda crisi che oggi attanaglia il Paese? Con una scelta che ha fatto discutere, Ken Burns ha inserito nell’ultima puntata alcuni spezzoni tratti dall’attualità e i fili tenaci che legano il presente a un passato mai elaborato saltano agli occhi – nell’accanimento contro gli immigrati, il razzismo che sempre rialza la testa, gli estremismi e la tentazione autoritaria. Oggi non è allora, ma quant’è cambiata l’America?

Daniela Gross, Pagine Ebraiche Gennaio 2023

Una lezione sul passato e sul presente

“The U.S. and the Holocaust”, il nuovo documentario di Ken Burns, Lynn Novich e Sarah Botstein, è una miniera di immagini e informazioni. Composto da tre parti, per un totale di quasi sei ore, s’ispira in parte alla mostra “Americans and the Holocaust” realizzata dall’Holocaust Museum di Washington e analizza l’ascesa di Hitler e del nazismo in un contesto globale di antisemitismo e razzismo.

“The U.S. and the Holocaust”, il nuovo documentario di Ken Burns, Lynn Novich e Sarah Botstein, è una miniera di immagini e informazioni. Composto da tre parti, per un totale di quasi sei ore, s’ispira in parte alla mostra “Americans and the Holocaust” realizzata dall’Holocaust Museum di Washington e analizza l’ascesa di Hitler e del nazismo in un contesto globale di antisemitismo e razzismo.

Scritta da Geoffrey Ward, la serie apre una prospettiva diversa sull’atteggiamento e le reazioni degli Stati Uniti e dell’opinione pubblica americana sulla tragedia che nel secolo scorso si consuma in Europa. A scandire il racconto le testimonianze di alcuni sopravvissuti e una carrellata di interviste a storici e scrittori fra cui Deborah Lipstadt, Peter Hayes, Daniel Mendelsohn e Daniel Okrent. Secondo l’emittente PBS, che di recente ha mandato in onda il lavoro e da anni collabora con il regista Ken Burns, il documentario sfata alcuni miti persistenti, fra cui l’idea “che gli americani non erano al corrente dell’indicibile persecuzione che gli ebrei e altre minoranze prese di mira subivano in Europa o che la consideravano con indifferenza”. Il film, da cui sono tratte le immagini in queste pagine, affronta così “una serie di questioni che restano essenziali nella nostra società, fra cui il modo in cui il razzismo influenza le politiche relative all’immigrazione e ai rifugiati e il modo in cui i governi e la gente rispondono all’ascesa degli stati autoritari che manipolano la storia e i fatti per consolidare il loro potere”.

Fra le vicende raccontate, spiccano quella della famiglia di Anna Frank che tenta senza successo di ottenere il visto per gli Stati Uniti; la storia dei 900 rifugiati ebrei a bordo della Saint Louis a cui viene negato l’ingresso sia a Cuba sia negli Stati Uniti e nel 1939 sono rimandati in Europa dove molti trovano la morte; il dibattito sul possibile bombardamento di Auschwitz e l’antisemitismo smaccato di icone americane come l’aviatore Charles Lindbergh e l’industriale Henry Ford. Benché oltre 200 mila ebrei trovino rifugio negli Stati Uniti, migliaia di persone saranno abbandonate alla ferocia delle persecuzioni che insanguinano l’Europa ed è impossibile dimenticare quanti, malgrado l’evidenza dello sterminio e delle persecuzioni, allora invocano l’isolazionismo e la costruzione di un muro attorno al paese, così alto e forte da tenere qualsiasi straniero e rifugiato. Il documentario US and the Holocaust è disponibile su PBS o Amazon video.

dg

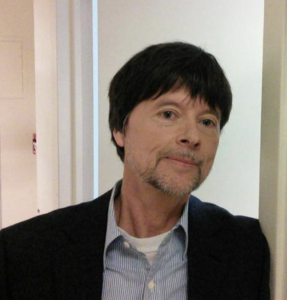

Considerato uno dei massimi documentaristi americani, negli ultimi quarant’anni Ken Burns ha raccontato la storia degli Stati Uniti in una serie di film accolti da uno straordinario riscontro di pubblico e di critica. Gli americani, si è detto, imparano la storia da lui più che dai libri e dalla scuola.

La chiave del successo – oltre che nella messa in onda sul network televisivo PBS che raggiunge milioni di case – sta nella scelta degli argomenti che sono complessi, drammatici e di grande richiamo e nello stile lineare, chiaro e accattivante. Nei documentari di Ken Burns le immagini scorrono a ritmo sostenuto, intercalate da testimonianze in prima persona e sostenute da una narrazione affidata ad attori di spicco. Nel caso di The Us and the Holocaust, la voce pastosa del narratore è di Peter Coyote, collaboratore storico di Ken Burns, attore e scrittore di origine sefardita, fra i protagonisti della controcultura californiana.

Il primo lavoro di Burns, settant’anni, originario di Brooklyn, è Brooklyn Bridge (1981) che gli vale la nomina all’Oscar come migliore documentario. Seguono lavori pluripremiati dedicati ai temi più diversi: il jazz, il baseball, la country music, i parchi nazionali, il Vietnam, gli italo-americani, la seconda guerra mondiale, la grande depressione e la guerra civile. Notevoli anche i suoi ritratti di personaggi come Muhammad Ali, Mark Twain e Ernest Hemingway.

Florentine Films, la casa di produzione fondata in gioventù con un compagno di università, ormai è una macchina che lavora su diversi fronti in contemporanea. Al momento sono in preparazione The American Buffalo, Leonardo da Vinci, The American Revolution, Emancipation to Exodus sulla realtà degli afroamericani dopo l’abolizione della schiavitù e LBJ & the Great Society, dedicato al presidente Lyndon Johnson e alla sue politiche sociali. A precedere l’uscita di The Us and the Holocaust sono stati invece Hiding in Plain Sight, due puntate sui problemi di salute mentale dei giovani e Benjamin Franklin sulla vita di una delle personalità più celebrate d’America.

I documentari di Ken Burns si basano su una ricerca massiccia e minuziosa. Basti pensare che per Civil war, una delle serie più viste nella storia della tv americana che molti considerano il suo capolavoro, ha esaminato 160 archivi, fotografato personalmente 16 mila immagini d’epoca e mandato in onda quasi 900 citazioni.

Insieme alla mole impressionante di documenti, ad attirare lo spettatore è l’umanità del racconto. I passaggi storici sono affrontati in una prospettiva che non solo interpella gli esperti ma chiama in causa i testimoni ed esplora l’impatto di quegli eventi sulla vita della collettività. Il risultato è un racconto teso a includere l’infinita diversità degli Stati Uniti. La sua storia d’America, dice Burns, “è la storia di noi stessi”. Non per caso, la sua narrazione esclude la contrapposizione fra “noi” e “loro” e si sforza di allargare il campo a ricomprendere l’intero paese nello sforzo di capirlo.

Non è una scelta di neutralità, come potrebbe sembrare. Da sempre sostenitore del partito democratico, Ken Burns non si è mai tirato indietro davanti all’attualità e ha pubblicamente criticato Donald Trump. “Prima di lui – ha detto in un’intervista – non avevano mai avuto un presidente così desideroso di mettere da parte la verità, così desideroso di promuovere le idee più estreme o l’antisemitismo o le osservazioni razziste. Questo ci ha messo in una posizione incredibilmente difficile”.

L’occhio di Ken Burns sulla Storia

Considerato uno dei massimi documentaristi americani, negli ultimi quarant’anni Ken Burns ha raccontato la storia degli Stati Uniti in una serie di film accolti da uno straordinario riscontro di pubblico e di critica. Gli americani, si è detto, imparano la storia da lui più che dai libri e dalla scuola.

Considerato uno dei massimi documentaristi americani, negli ultimi quarant’anni Ken Burns ha raccontato la storia degli Stati Uniti in una serie di film accolti da uno straordinario riscontro di pubblico e di critica. Gli americani, si è detto, imparano la storia da lui più che dai libri e dalla scuola.

La chiave del successo – oltre che nella messa in onda sul network televisivo PBS che raggiunge milioni di case – sta nella scelta degli argomenti che sono complessi, drammatici e di grande richiamo e nello stile lineare, chiaro e accattivante. Nei documentari di Ken Burns le immagini scorrono a ritmo sostenuto, intercalate da testimonianze in prima persona e sostenute da una narrazione affidata ad attori di spicco. Nel caso di The Us and the Holocaust, la voce pastosa del narratore è di Peter Coyote, collaboratore storico di Ken Burns, attore e scrittore di origine sefardita, fra i protagonisti della controcultura californiana.

Il primo lavoro di Burns, settant’anni, originario di Brooklyn, è Brooklyn Bridge (1981) che gli vale la nomina all’Oscar come migliore documentario. Seguono lavori pluripremiati dedicati ai temi più diversi: il jazz, il baseball, la country music, i parchi nazionali, il Vietnam, gli italo-americani, la seconda guerra mondiale, la grande depressione e la guerra civile. Notevoli anche i suoi ritratti di personaggi come Muhammad Ali, Mark Twain e Ernest Hemingway.

Florentine Films, la casa di produzione fondata in gioventù con un compagno di università, ormai è una macchina che lavora su diversi fronti in contemporanea. Al momento sono in preparazione The American Buffalo, Leonardo da Vinci, The American Revolution, Emancipation to Exodus sulla realtà degli afroamericani dopo l’abolizione della schiavitù e LBJ & the Great Society, dedicato al presidente Lyndon Johnson e alla sue politiche sociali. A precedere l’uscita di The Us and the Holocaust sono stati invece Hiding in Plain Sight, due puntate sui problemi di salute mentale dei giovani e Benjamin Franklin sulla vita di una delle personalità più celebrate d’America.

I documentari di Ken Burns si basano su una ricerca massiccia e minuziosa. Basti pensare che per Civil war, una delle serie più viste nella storia della tv americana che molti considerano il suo capolavoro, ha esaminato 160 archivi, fotografato personalmente 16 mila immagini d’epoca e mandato in onda quasi 900 citazioni.

Insieme alla mole impressionante di documenti, ad attirare lo spettatore è l’umanità del racconto. I passaggi storici sono affrontati in una prospettiva che non solo interpella gli esperti ma chiama in causa i testimoni ed esplora l’impatto di quegli eventi sulla vita della collettività. Il risultato è un racconto teso a includere l’infinita diversità degli Stati Uniti. La sua storia d’America, dice Burns, “è la storia di noi stessi”. Non per caso, la sua narrazione esclude la contrapposizione fra “noi” e “loro” e si sforza di allargare il campo a ricomprendere l’intero paese nello sforzo di capirlo.

Non è una scelta di neutralità, come potrebbe sembrare. Da sempre sostenitore del partito democratico, Ken Burns non si è mai tirato indietro davanti all’attualità e ha pubblicamente criticato Donald Trump. “Prima di lui – ha detto in un’intervista – non avevano mai avuto un presidente così desideroso di mettere da parte la verità, così desideroso di promuovere le idee più estreme o l’antisemitismo o le osservazioni razziste. Questo ci ha messo in una posizione incredibilmente difficile”.