Il dibattito all’Accademia

“Shoah, arte e immagine:

il nostro debito aperto”

Il rapporto tra memoria, storia e opera d’arte, ma anche quello tra il disegno e la struttura architettonica dei campi di sterminio con quello dell’industria moderna e contemporanea e la questione ancora aperta delle opere razziate a famiglie ebraiche da fascisti e nazisti. Temi non sempre al centro dell’attenzione e che sono stati sollevati dai titolari delle cattedre di Pittura, Decorazione e Museologia del Contemporaneo dell’Accademia di Belle Arti di Roma durante una conferenza molto partecipata.

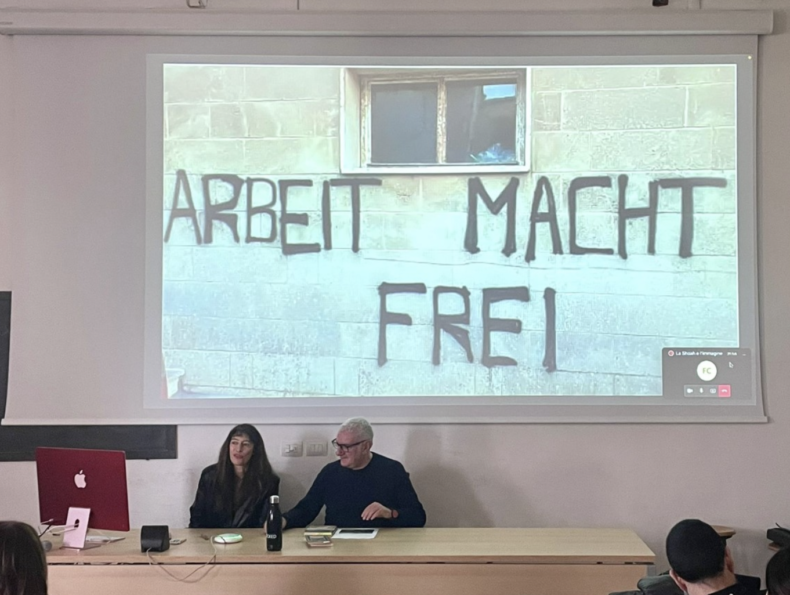

Gli interventi di Alfredo Pirri, Marco Brandizzi e Claudio Libero Pisano, accompagnati al tavolo dall’addetta culturale dell’ambasciata israeliana in Italia Maya Katzir, hanno portato in questo senso molti spunti e nuova consapevolezza. Nella sua relazione su “La Shoah e l’immagine” Pirri ha in particolare ravvisato l’esistenza di un obbligo, “che solo l’immaginario può provare a risarcire attraverso un atteggiamento allo stesso tempo sintetico e complesso che sappia tenere insieme le due nature all’apparenza opposte del linguaggio artistico: la sua originalità rituale e la diaspora del suo linguaggio”. Un immaginario che, guardando a quel periodo storico e alle sue ferite, “provi a restituire una forma, un’immagine, a quanto accaduto e che allo stesso tempo sappia spingersi verso una dimensione più ampia dell’arte rendendola, realmente, parte fondativa di una storia del pensiero e dell’umanità in generale”. A questo punto della storia, secondo l’accademico, si aprirebbe un interrogativo “fondato sul conflitto fra la conoscenza originaria e la diaspora, non più intesa solo come storia di un popolo spinto a fuggire, ma anche come quell’avventura personale che ogni artista conosce e pratica”. Una diaspora, ha specificato, “che dà ragione d’esistere all’arte in generale: una fuga dal linguaggio conosciuto, che però non cancella la sua origine simbolica, la sua sapienza artigianale o addirittura rituale”. A detta di Pirri “ogni artista, grande o piccolo che sia, si aggiunge, col suo fare, a questa diaspora”. L’arte, la sua ulteriore valutazione, sarebbe ormai in diaspora “con la sua materia informe, senza senso, senza sophia, senza conoscenza: essa è ora cadenzata da un ritmo ripetitivo e rotatorio che, tornando continuamente su sé stesso, ci trascina fuori dal conoscere, il suo orizzonte genera miraggi che lavorano dentro di noi suggerendoci forme e contenuti che non conoscevamo prima”. Secondo Pirri, inoltre, “è giusto pensare all’arte come un lavoro che agisca in noi come un miraggio di felicità, anche se è altrettanto errato immaginare questo lavoro dell’arte come qualcosa che agisce interamente dentro l’orizzonte del linguaggio artistico”. Anzi, “bisogna pensare che quanto più l’arte e il suo lavoro permangono in questa grammatica tanto meno si compie quel rinnovamento singolare che è il tratto distintivo dell’opera d’arte”. Quindi, stare dentro l’immagine e contemporaneamente dentro la sua diaspora “è il senso del nostro lavoro e questo non riguarda solo il linguaggio artistico”. Di questo, ha concluso Pirri, “dobbiamo tenere conto quando parliamo di Shoah e di debito aperto verso un popolo e una cultura”.