SCAFFALE – La memoria e i lieti fini (impossibili)

L’approssimarsi del Giorno della Memoria solleva di nuovo delle tristi domande, ormai consuete da qualche anno a questa parte, e sempre più dolorose, riguardo all’utilità e al senso di questa commemorazione.

Ci siamo davvero stancati di sentire parole pronunciare parole di cordoglio e solidarietà (più o meno sincere) per gli ebrei morti di ieri, mentre si nega con rabbia agli ebrei vivi di oggi il diritto di difendersi, e quindi di continuare a vivere. Ci siamo stancati di elogiare i Giusti tra le nazioni che ieri hanno salvato alcuni ebrei, mentre si criminalizzano quegli ebrei di oggi che cercano di salvare i loro compagni. Ci siamo stancati di sentire trattare gli ebrei sempre e solo come “oggetto” di atti altrui (siano essi di violenza e odio, o di compassione e aiuto), negando loro il diritto di essere autonomamente padroni e artefici della propria storia e della propria vita. Ci siamo stancanti di svolgere le commemorazioni protetti da mezzi blindati delle forze dell’ordine (mai sufficientemente ringraziate), sapendo che, senza di loro, quasi certamente riceveremmo delle visite non proprio di cortesia. Ci siamo stancati di vedere che la memoria della Shoah e delle vittime sempre più spesso è deturpata da paragoni abietti e ripugnanti, da sistematiche velenose distorsioni della storia.

Se, poi, uno degli scopi principali dell’istituzione di questa ricorrenza era quello di sensibilizzare, educare, promuovere i valori di civiltà, rispetto, pacifica coesistenza, nella condanna di ogni forma di razzismo e antisemitismo, il fatto che, 25 anni dopo, la furia antisemita stia dilagando in un modo mai visto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, getta nel più profondo sconforto. A che sono serviti questi 25 anni? Sempre più forte sale l’impulso di dire: «Basta, ci siamo stancati, fatevele da soli le vostre commemorazioni».

Ma ci sono anche molte valide ragioni per non gettare la spugna. Questi anni hanno fatto emergere anche tante energie positive, tante intenzioni sincere, tanti sguardi limpidi, tanto bisogno di etica, di moralità, di giustizia, di Memoria. Si tratta di una vera e propria guerra, e forse i “cattivi” non sono la maggioranza, sono solo molto più rumorosi e molesti. Non si si può arrendere, non si può abbandonare la speranza. Continuiamo, dunque, sia pure col cuore pesante.

Nelle passate edizioni della manifestazione, diverse volte ho avuto modo, insieme a diversi valorosi colleghi, di sottoporre ad analisi, e all’attenzione delle giovani generazioni (perché è a loro, certamente, che l’evento è principalmente rivolto), il complesso problema della “narrazione” della Shoah. Essa, infatti, non è solo un “evento”, un qualcosa che è accaduto, ma è anche la narrazione che ce la trasmette. Ciò che non viene narrato, non viene comunicato, semplicemente, “non esiste”, anche se è veramente accaduto. Di qui il paradosso della Shoah, mirabilmente illustrato da Primo Levi: non sono i ‘salvati’ i testimoni, gli unici testimoni sono i ‘sommersi’, coloro che non sono tornati, oppure sono tornati muti. La Shoah, per definizione, è un evento inconoscibile, intrasmissibile, insondabile. Sfugge a ogni conoscenza, a ogni narrazione.

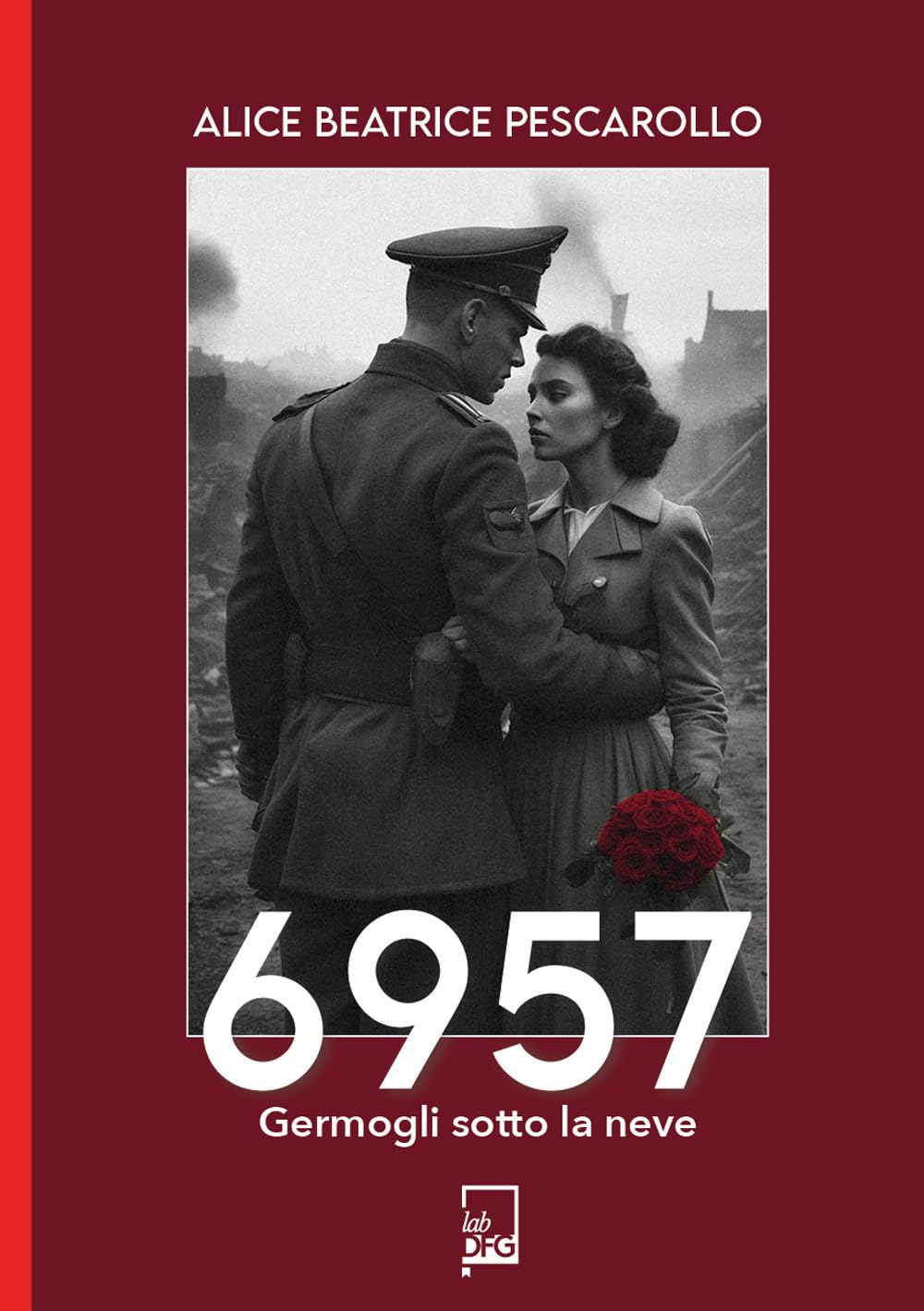

Eppure, su questo evento inenarrabile, da più di quarant’anni, è andato crescendo un filone narrativo quanto mai fecondo, che non accenna ad esaurirsi: romanzi, film, poesie, opere teatrali, graphic novel, fumetti. Alcuni buoni o anche ottimi, altri scadenti o pessimi. Ma comunque, in ogni caso, tanti. È diventato un genere letterario o cinematografico, come il western o la fantascienza. Un modo per ricordare, ma anche – forse soprattutto – per dimenticare, per ‘normalizzare’. Inutile chiedersi se sia un bene o un male, è qualcosa che è accaduto, che accade. A questo insidioso e popolare genere appartiene un romanzo di recente pubblicazione: 6957. Germogli sotto la neve, di Alice Beatrice Pescarollo (Lab DFG, Latina, 2024, pp. 229, euro 17,50). Il libro è, in sostanza, una sorta di “favola impossibile”, in cui si immagina che un ufficiale nazista, fieramente osservante della sua ideologia, e coerentemente antisemita, impegnato nella macchina della morte di Auschwitz, si innamori, ricambiato, di una giovane e avvenente prigioniera ebrea, marchiata col numero 6957, che dà il titolo al romanzo. L’impossibile amore lo spinge a tradire la sua divisa e a salvare la sua amata, riuscendo, insieme a lei, a trovare scampo, fuggendo verso un futuro di libertà e amore.

A questo insidioso e popolare genere appartiene un romanzo di recente pubblicazione: 6957. Germogli sotto la neve, di Alice Beatrice Pescarollo (Lab DFG, Latina, 2024, pp. 229, euro 17,50). Il libro è, in sostanza, una sorta di “favola impossibile”, in cui si immagina che un ufficiale nazista, fieramente osservante della sua ideologia, e coerentemente antisemita, impegnato nella macchina della morte di Auschwitz, si innamori, ricambiato, di una giovane e avvenente prigioniera ebrea, marchiata col numero 6957, che dà il titolo al romanzo. L’impossibile amore lo spinge a tradire la sua divisa e a salvare la sua amata, riuscendo, insieme a lei, a trovare scampo, fuggendo verso un futuro di libertà e amore.

Immagino che già questa breve sintesi della trama del romanzo possa provocare del turbamento, così come l’ho provato io nel leggerlo (essendo stato cortesemente invitato a presentarlo). È possibile immaginare una storia di amore tra un carnefice e una vittima, con un lieto fine, ad Auschwitz? Più in generale, è possibile immaginare, in quel luogo e quel tempo, una qualsiasi storia con un “happy end”? La risposta dovrebbe essere ovvia. No, non è possibile, ho sempre criticato, per esempio, il celebratissimo film di Roberto Benigni La vita è bella e ho trovato pessimo Il portiere di notte di Liliana Cavani. In questo caso, non emetto giudizi di tipo etico, perché l’autrice ha cominciato a scrivere il romanzo quando aveva appena sedici anni, e il libro è stato pubblicato quando ne aveva da poco compiuti diciassette.

La giovanissima scrittrice ha sognato un mondo nel quale l’amore vince su tutto. È stata certamente animata da buone intenzioni, da un desiderio di sognare. Non biasimo il suo sogno, ma mi interrogo su cosa significhi, nel romanzo, la parola “amore”. Una parola che può avere tanti significati, anche molto oscuri. Certamente sarei stato più coinvolto se il protagonista maschile della storia (sempre in una “favola impossibile”) avesse prestato soccorso a una vecchia lacera e maleodorante, e l’avesse aiutata per un barlume di umanità. Solo allora sarebbe stato, forse, un “giusto”.

Ma io non ho sedici anni, il mio modo di sognare è diverso.

Francesco Lucrezi