MUSICA – Francesco Lotoro: «Vivremo!»

Rimasta incinta a Theresienstadt, nel 1943 Ruth Elias (nata Huppert) fu trasferita a Birkenau, in seguito presso un campo di lavori forzati vicino ad Amburgo e poi nuovamente a Birkenau dove partorì; dinanzi alla minaccia di esperimenti medici che il famigerato dottor Mengele avrebbe compiuto su di lei e il bambino, dopo una notte terribile Ruth accettò il consiglio di un assistente medico che le suggerì di iniettare morfina in dose letale al piccolo così che morisse nel sonno.

Trasferita infine nel 1944 presso il Lager di Taucha satellitare a Buchenwald, il comandante delle SS le ordinò di assemblare un cabaret entro dieci giorni, pena la morte; Ruth, alla quale dobbiamo il recupero di canti e inni creati a Theresienstadt, confesserà nel 1979 a Claude Lanzmann che non voleva più vivere ma lavorò disperatamente per assemblare un gruppo di cantanti e attori ebrei e rom per allestire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del comandante.

Lo spettacolo riuscì e divenne molto popolare presso la guarnigione tedesca, gli ufficiali SS erano i primi ad applaudire; Ruth non voleva più vivere, invece visse e dopo la Guerra emigrò in Israele.

Nel 1933 il sedicenne pianista tedesco di passaporto olandese Karlrobert Kreiten vinse il Großen Mendelssohn-Preis di Berlino; dal 1935 al 1937 Kreiten studiò a Vienna con Hedwig Rosenthal-Kanner (moglie del rinomato pianista ebreo austriaco Moriz Rosenthal), nel 1937 si trasferì a Berlino, dove si perfezionò con il pianista cileno Claudio Arrau e intraprese una brillante carriera concertistica.

Pur non essendo direttamente coinvolto con l’opposizione al regime nazionalsocialista, Kreiten fu in contatto con gruppi antifascisti berlinesi e ai primi del 1943 si lasciò andare in pubblico a dichiarazioni critiche circa l’andamento del conflitto e la sconfitta militare e culturale del Reich.

Arrestato su delazione prima di un suo concerto a Heidelberg, nonostante gli interventi del suo mentore Wilhelm Furtwängler e personalità della musica per salvargli la vita Kreiten fu condannato a morte e impiccato a Plötzensee durante la notte del 7 settembre 1943 con altri 185 prigionieri.

La paranoia serpeggiava negli apparati governativi del Reich, bastava un nonnulla per essere additati come pericolosi nemici; quella artistico-musicale fu la leva più discriminata e brutalizzata poiché molto visibile tanto in esposizioni d’arte quanto in concerti e, non ultimo, sotto l’occhio vigliacco del collega fallito, accecato dall’invidia o dei vicini di casa che commettevano delazione.

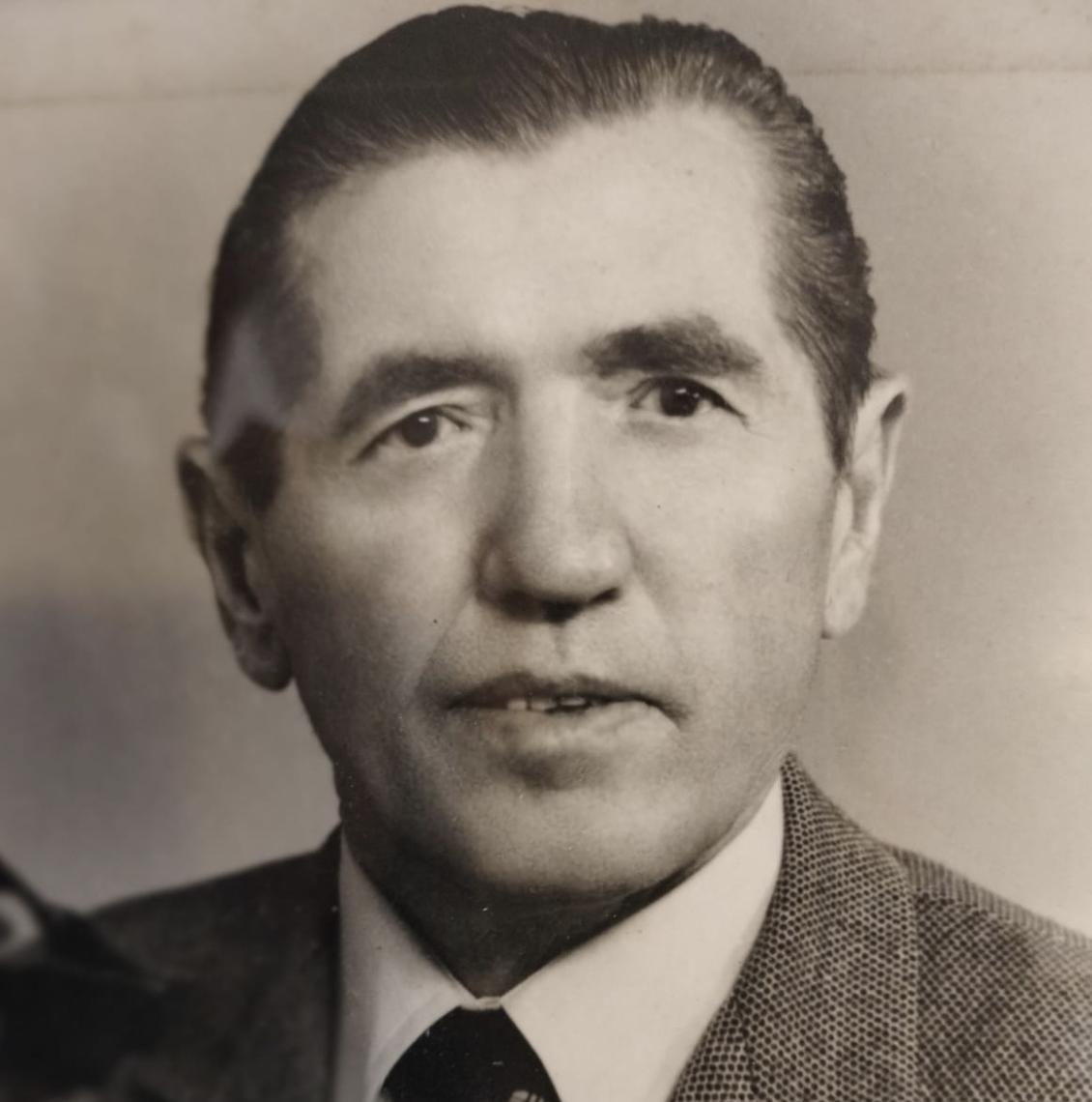

Successe anche al giovane musicista italiano Giuseppe Roiaz (nella foto in bianco e nero), ottimo bombardinista presso il Presidio Militare di Arezzo durante il regime fascista il quale un giorno, impacciato con il suo strumento mentre suonava in banda per una parata ufficiale, non fece il saluto romano al passaggio del gerarca di turno; nessuno se ne accorse salvo un suo collega di banda il quale segnalò l’accaduto ai superiori del Presidio Militare facendo passare molti guai all’incolpevole Roiaz.

Successe anche al giovane musicista italiano Giuseppe Roiaz (nella foto in bianco e nero), ottimo bombardinista presso il Presidio Militare di Arezzo durante il regime fascista il quale un giorno, impacciato con il suo strumento mentre suonava in banda per una parata ufficiale, non fece il saluto romano al passaggio del gerarca di turno; nessuno se ne accorse salvo un suo collega di banda il quale segnalò l’accaduto ai superiori del Presidio Militare facendo passare molti guai all’incolpevole Roiaz.

All’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 Roiaz fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche e internato presso lo Stalag VIC/Z di Fullen; sofferente di pleurite, non riuscì a praticare musica presso il famigerato Lazaret-Lager riservato a prigionieri di guerra e internati militari italiani tubercolotici.

Istriano di Gason presso Monte di Capodistria, al suo rimpatrio Roiaz affrontò un altro dramma.

Squadre di partigiani comunisti jugoslavi stavano perpetrando crimini e stragi inenarrabili nei territori giuliani e altrove; dopo aver massacrato i vicini di casa, le urla dei partigiani in strada allertarono Roiaz che riuscì a scappare con la moglie e il figlio Luciano (foto a colori) da una porticina laterale.

Squadre di partigiani comunisti jugoslavi stavano perpetrando crimini e stragi inenarrabili nei territori giuliani e altrove; dopo aver massacrato i vicini di casa, le urla dei partigiani in strada allertarono Roiaz che riuscì a scappare con la moglie e il figlio Luciano (foto a colori) da una porticina laterale.

Ben poca gente si mosse in aiuto degli esuli giuliano-dalmati; giunto alla periferia di Trieste, Roiaz bussò alla porta di un ingegnere ebreo di nome Coen il quale gli fornì generosamente una piccola residenza in campagna e un buon lavoro agricolo per ben due anni grazie al quale Roiaz riuscì non solo a sopravvivere ma anche a rimettersi in gioco nella vita.

Parallelamente a una storiografia che ci consegna l’immagine di un fiume di ebrei scampati ai Lager che attraversano l’Italia per imbarcarsi da Napoli per gli Usa o da Santa Maria al Bagno (LE) per il neonato Stato d’Israele, affascina l’immagine di ebrei che prestano soccorso a esuli istriani in fuga dalla barbarie comunista d’oltre confine; l’esilio in Egitto è la madre di tutte le storie, un ebreo non lo dimentica.

Negli anni dell’immediato dopoguerra, l’esule fu un musicista istriano di nome Roiaz.

Musicisti che credevano nelle ragioni della mente e del cuore rimasero paralizzati, annichiliti dalla brutalità di cui furono vittime; oggi, con la fila dei nostri nemici fuori dalla porta, «Wir werden leben!» (Vivremo!), come Ruth Huppert una notte urlò a Birkenau senza farsi notare dalle guardie.

A buon intenditor: vivremo! noi e la nostra musica.

Francesco Lotoro