SCAFFALE – Francesco Lucrezi: Rinascimento e nazismo

La nostra cultura e il nostro modo di pensare si basano su parole e concetti. Tra le due cose c’è un rapporto controverso, ambiguo, mutevole, dal momento che, se i concetti sono infiniti, il bagaglio di parole di cui disponiamo è limitato. Usiamo quelle che ci sono state insegnate dai nostri genitori, e poi a scuola e nella vita, ma arriva sempre un momento in cui ci rendiamo conto che le parole che usiamo sono inadeguate a esprimere ciò che vogliamo dire, o, peggio ancora, deformano o tradiscono i concetti che vorremmo esprimere. Quando non parliamo di oggetti materiali, per i quali il significato dovrebbe essere, più o meno, ‘oggettivo’ (p. es., tavolo, sedia…), ma facciamo riferimento a idee astratte, prima di usare le parole ad esse collegate dovremmo sempre soffermarci a pensare perché quella parola è stata creata, quando, da chi, con che scopo, e dovremmo chiederci se quei significati, quegli scopi sono ancora oggi validi. Ovviamente non è possibile farlo, altrimenti non potremmo mai parlare di niente, ma sarebbe almeno opportuno essere consapevoli che le parole che usiamo sono degli strumenti ambigui, scivolosi, che sono stati usati, magari per millenni, per degli obiettivi completamente diversi dai nostri, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

Per alcune parole antichissime il significato odierno è assolutamente nuovo, e trasmette delle nozioni che, nelle epoche passate, erano completamente diverse da quelle di oggi, o del tutto sconosciute. Per esempio, la millenaria parola ‘pace’ ha oggi universalmente un significato esclusivamente positivo, esprime l’idea di un qualcosa che tutti, nessuno escluso, dicono di desiderare, compresi quelli che fanno le guerre. Ma ciò vale solo per il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, prima quella parola aveva un significato neutro, di mera rappresentazione di una situazione di fatto, e, com’è noto, tranne alcuni periodi storici particolari (come il principato di Augusto), non era certo la pace ad assicurare fama e gloria, ma il suo opposto, ossia la guerra (ovviamente, se vittoriosa). E, se analizzassimo la genesi della parola ‘progresso’ (intraducibile in nessuna lingua antica), vedremmo che essa è il frutto del colonialismo, del razzismo, dell’espansionismo, del militarismo, dell’imperialismo del Settecento e dell’Ottocento. È stato quello, piaccia o non piaccia, il ‘progresso’.

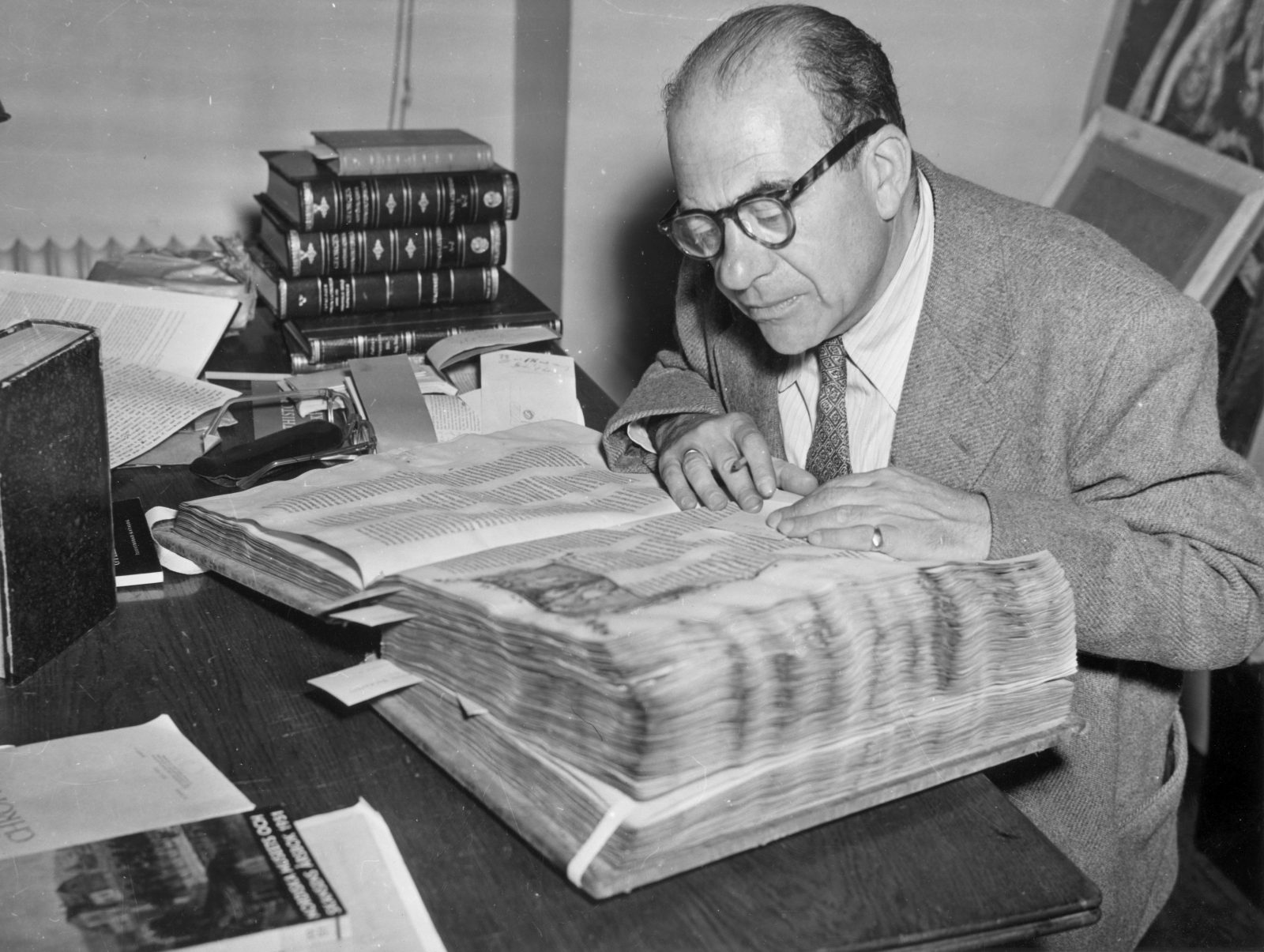

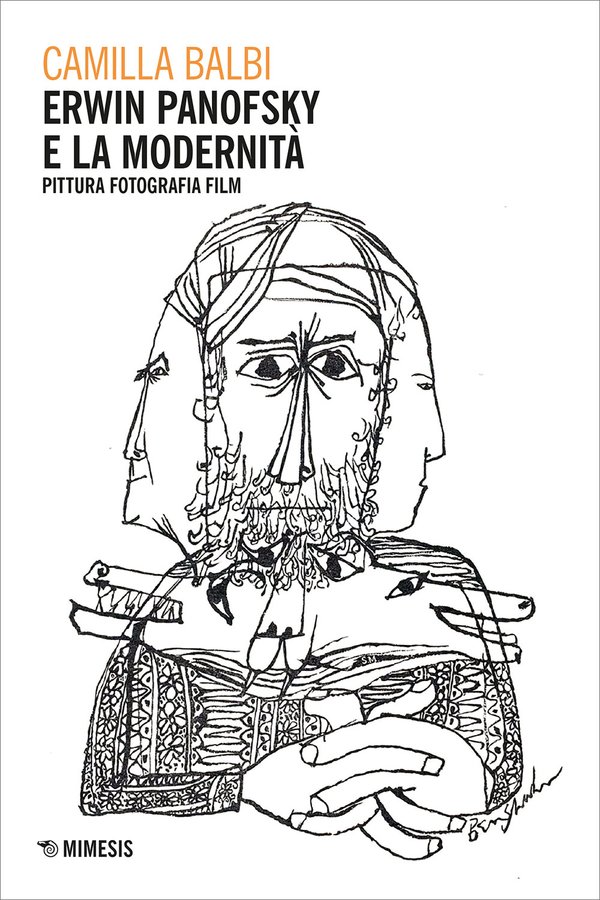

Tra queste parole ‘traditrici’ credo che una delle più importanti sia quella “Rinascimento”. Abbiamo imparato sui banchi di scuola che, dopo il buio del Medio Evo, sarebbe finalmente arrivata la luce della “rinascita”. Questa idea, di cui ci siamo imbevuti da bambini, è ingenua e falsa, ma è pressoché impossibile liberarcene. Il grande Johan Huizinga, nel suo capolavoro L’autunno del Medio Evo, spiegò che quel periodo storico europeo può essere visto, appunto, come un «autunno»: una «sera», non una «mattina». Le idee di Medio Evo e Rinascimento hanno una precisa matrice ideologica, non possono essere capite fuori dal contesto in cui sono state create. Le parole usate per indicare queste età non «descrivono» la storia, «sono», esse stesse, storia. Un libro di grande valore, appena pubblicato, offre un contributo di estremo interesse alla comprensione e alla decrittazione del termine Rinascimento. Mi riferisco al volume di Camilla Balbi Erwin Panofsky e la modernità. Pittura fotografia film (Editrice Mimesis, Milano, 2025, pp. 351, euro 34). Un libro nel quale la giovane, brillante studiosa di storia delle immagini ricostruisce il pensiero del celebre storico dell’arte ebreo tedesco, poi cittadino statunitense, e lo fa tenendo in particolare considerazione le radici ebraiche – molto forti e sentite – del pensatore e la sua personale biografia, segnata dall’avvento del nazismo, dalla forzata emigrazione negli Stati Uniti e dal trauma per lui rappresentato dallo sterminio del suo popolo.

Un libro di grande valore, appena pubblicato, offre un contributo di estremo interesse alla comprensione e alla decrittazione del termine Rinascimento. Mi riferisco al volume di Camilla Balbi Erwin Panofsky e la modernità. Pittura fotografia film (Editrice Mimesis, Milano, 2025, pp. 351, euro 34). Un libro nel quale la giovane, brillante studiosa di storia delle immagini ricostruisce il pensiero del celebre storico dell’arte ebreo tedesco, poi cittadino statunitense, e lo fa tenendo in particolare considerazione le radici ebraiche – molto forti e sentite – del pensatore e la sua personale biografia, segnata dall’avvento del nazismo, dalla forzata emigrazione negli Stati Uniti e dal trauma per lui rappresentato dallo sterminio del suo popolo.

La Balbi ricorda come, in un primo momento, Panofsky abbia duramente criticato le teorie del medievalista americano Lynn Thorndike, avversario del concetto di Rinascimento, un’idea che, secondo lui, «ha fatto molto male in passato e può continuare a fare male in futuro. Tende a suggerire l’idea di uno sviluppo umano e intellettuale sensazionale, miracoloso, straordinario, magico, come la fenice che risorge dalle sue ceneri dopo cinquecento anni. È contrario al fatto che la natura umana tende a rimanere più o meno la stessa in tutti i tempi. Ha portato a un coro di rapsodisti che inneggiano alla libertà, al respiro, alle idee sublimi, a nuovi orizzonti e prospettive, all’uscita dalle catene, e così via. Ha a lungo scoraggiato lo studio dei secoli che lo hanno preceduto, e ha accecato i filosofi e i rivoluzionari francesi sul valore delle istituzioni politiche ed economiche medievali». Idee bollate da Panofsky come «antisemite e pro-fasciste».

La Balbi ricorda, però, che, se fino al 1943 Panofsky aveva difeso l’idea del Rinascimento (e criticato i suoi detrattori), ravvisando nei suoi fermenti culturali le radici della modernità, il nazismo lo portò a cambiare radicalmente opinione, in quanto «con la tragicità dell’esperienza di quegli anni tutti i ponti tra l’umanesimo e il presente sembrano lentamente cedere». Se prima egli aveva diviso la storia in tre grandi macro-periodi (antico, medioevale e rinascimentale-moderno, che prosegue fino al contemporaneo), l’esperienza della Shoah lo porta, in uno studio del 1960, a concepire «un quarto periodo sostanzialmente diverso dal Rinascimento, a sua volta giunto al termine, e un presente al quale non si è più in grado di dare connotazioni. Il Novecento: un’epoca nuova, e il tramonto di quella precedente, per la quale sembra mancare qualsiasi categoria interpretativa».

«Una sfiducia nella storia e nel presente – nota la Balbi – che culmina, dunque, nella periodizzazione del 1960, ma che emerge in controluce in molti dei maggiori scritti americani di Panofsky, dominati dalla crescente convinzione che alcune caratteristiche del Rinascimento, su tutte l’individualismo, avessero acquisito una forma nuova, e perversa, nei secoli successivi».

È il naufragio del Novecento, quindi, a determinare anche quello delle sue radici.

Se per il secolo della Shoah mancano “categorie interpretative”, lo stesso vale per quella magica “rinascita dell’araba fenice” che ne avrebbe rappresentato il lontano presupposto, e che potrebbe essere vista, invece, come la remota fecondazione dell’“uovo del serpente”.

Francesco Lucrezi, storico