ROSH HASHANÀ 5786 – Urgono shalom e refuà shlemà

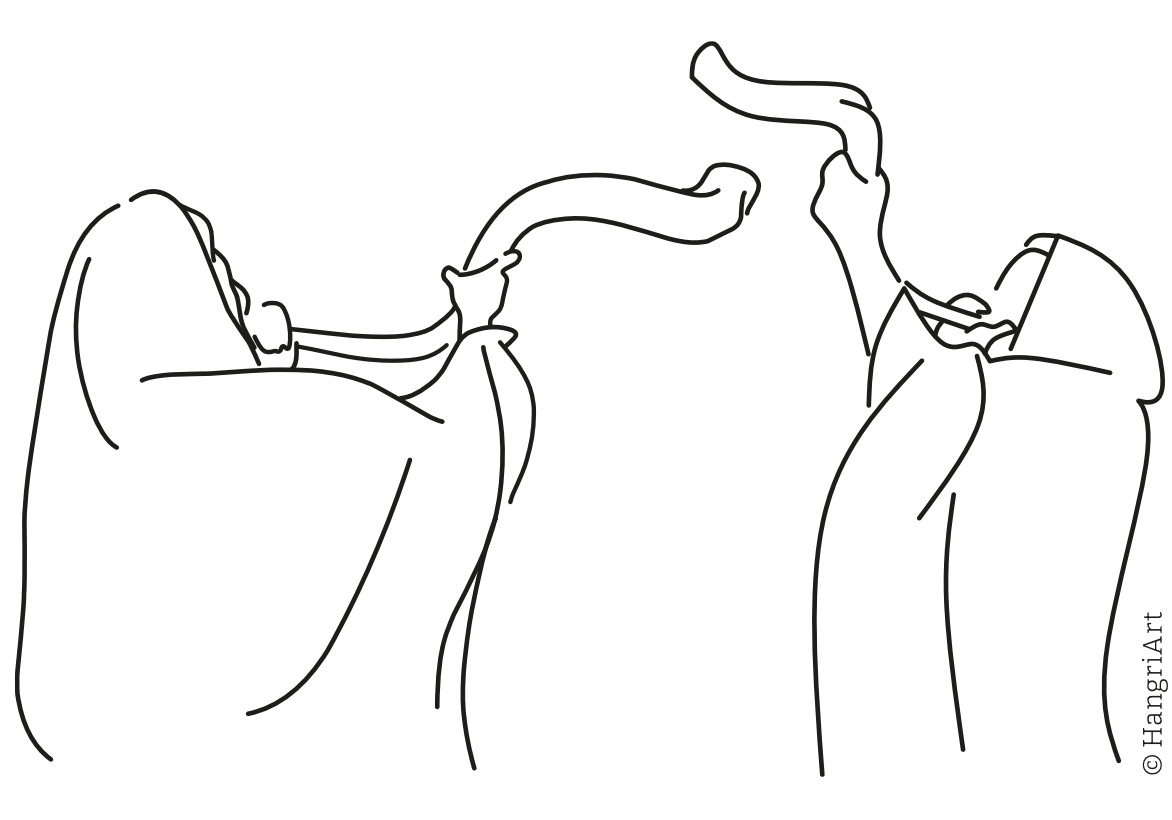

Con il mese di Elul, che precede le grandi feste ebraiche, la tradizione vuole che si cominci a suonare lo shofar, il corno d’ovino simbolo del capodanno ebraico. Si tratta di un oggetto liturgico il cui peculiare suono assume molteplici significati: da quello spirituale della teshuvà (ritorno a Dio, pentimento, sprone alla riconciliazione) a quelli più storico-politici della narrazione biblica (ricordo del dono della Torà al Sinài, segnale di guerra, inizio delle festività). Nell’anno giubilare esso annunciava la liberazione dalla schiavitù sociale (con la remissione dei debiti) e soprattutto proclamava la sovranità divina sul mondo (melekh ha-‘olam). Con lo sviluppo di pensieri teologici più complessi, connessi ad esempio all’escatologia, nella tradizione rabbinica lo shofar è stato associato a una redenzione “finale” e dunque alla venuta del messia per Israele e il mondo stesso.

Il fatto che la mitzwà del capodanno sia l’ascolto dello shofar ha portato molti maestri e pensatori ebrei a suggerire un rapporto speciale tra il capodanno e la redenzione, intesa ebraicamente come una pienezza di shalom: libertà e benessere, giustizia e pace. Ispirata dai alcuni profeti come Micha e Isaia, la venuta messianica è stata pensata anzitutto come un’epoca di vera pace, in senso verticale (quando tutti conosceranno il Signore benedetto) e in senso orizzontale (quando le nazioni accetteranno la Torà e il sacerdozio di Israele, salendo al Tempio di Sion). Così la festa di Rosh Hashanà è stata vista come il momento più favorevole dell’anno per impetrare la redenzione, oltre che una parnassà tovà (ossia il sostentamento materiale senza il quale non v’è neppure benessere psico-spirituale). In alcune fonti medievali, ricorda il filologo Moshe Idel, il capodanno ebraico è connesso a rivelazioni escatologiche; per questa ragione molti eventi straordinari nella vita dei chassidim vengono narrati nel contesto del primo di Tishri, in quanto finestra adattissima al contatto tra cielo e terra. L’esempio più famoso sono le “ascensioni in cielo” del Ba‘al Shem Tov, a metà del XVIII secolo, e i suoi dialoghi con il messia, cose che, secondo la testimonianza di due lettere (unici suoi scritti giunti fino a noi), esperiva proprio durante i due giorni di Rosh Hashanà.

Anche il Talmud è generoso nel caricare il capodanno ebraico di segni di redenzione: secondo rabbi Eliezer, «a Rosh Hashanà Sara, Rachel e Channà furono ricordate da Dio e concepirono, mentre in quel giorno Yosef uscì dalla prigione e fu abolito l’asservimento dei nostri antenati in Egitto; e come nel mese di Nissan furono redenti, nel mese di Tishrì verranno redenti in futuro» (TB Rosh Hashanà 10b-11a). Ecco di nuovo la speranza messianica dietro il capodanno. Non sorprende allora trovare in un machzor conservative (libro liturgico per tale solennità edito da rav Jules Harlow) una preghiera che recita: «Si possa noi vedere l’alba in cui cesseranno guerra e spargimento di sangue, quando uno shalom grande e meraviglioso abbraccerà il mondo, quando una nazione non minaccerà più un’altra nazione e finirà il bisogno di combattere». Credo che questo sia il sentimento dominante nel popolo ebraico oggi, la preghiera silenziosa di chi ascolta lo shofar in questa fase perturbante ed esistenzialmente crtitica di Israele. Certo, la pace non è solo assenza di guerra, ma certamente comincia con il riposo delle armi. Il passo successivo non sarà forse «amore per i nemici», ma anche qui occorre realismo e le fonti ebraiche ne sono ricche. Nel trattato Yomà 86a si riporta il detto di Chamà bar Chaninà (amoraita della terra di Israele, seconda generazione): «Grande è la teshuvà perché porta la guarigione del mondo». «Guarigione del mondo» traduce l’ebraico tiqqun ‘olam, che nel tempo è venuto a significare riparazione e redenzione, concetti impegnativi ma un po’ astratti. Vorrei allora suggerire di rileggere l’espressione alla luce del più concreto termine refuà, che rimanda a una lenta terapia di guarigione medica. Abbiamo bisogno di refuà shlemà per guarire lentamente ma in profondità l’astio generato dai conflitti in corso, interni ed esterni, risanando pure lo sguardo sul mondo e le parole con cui esprimiamo le nostre paure e le nostre speranze.

Massimo Giuliani