LA LETTERA – Michele Bernardini: Stella di Davide, simbolo identitario

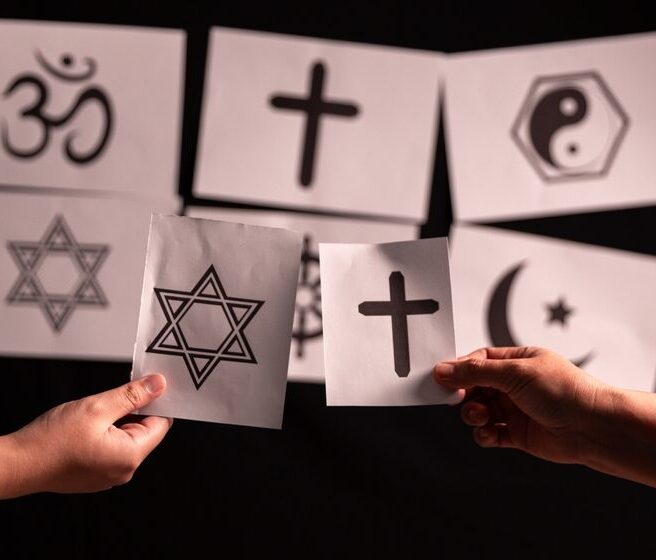

Una riflessione sulla mia identità, sulle radici dell’Occidente e sul dovere morale di non voltarsi dall’altra parte. Perché una stella di Davide sulla giacca, un crocifisso al collo, e la pace dentro di me? Nulla di ciò che porto nasce dal conflitto. Nasce invece da un’armonia profonda, da un senso di coerenza interiore che unisce la mia identità personale, la mia storia e ciò che riconosco come vero.

Una riflessione sulla mia identità, sulle radici dell’Occidente e sul dovere morale di non voltarsi dall’altra parte. Perché una stella di Davide sulla giacca, un crocifisso al collo, e la pace dentro di me? Nulla di ciò che porto nasce dal conflitto. Nasce invece da un’armonia profonda, da un senso di coerenza interiore che unisce la mia identità personale, la mia storia e ciò che riconosco come vero.

La stella non contraddice la croce. La completa. La memoria non si oppone alla fede. La illumina.

E la pace dentro di me non nasce dal silenzio, ma dal coraggio di guardare le cose come sono, senza paura di riconoscere le mie radici.

Porto una stella di Davide sulla giacca pur essendo cattolico.

Non è un gesto decorativo e non è una provocazione.

È una scelta morale che nasce dalla consapevolezza della storia e dalla certezza che la nostra identità non può essere compresa senza riconoscere le radici da cui proviene.

La tradizione cristiana non si è formata isolandosi dal mondo, ma intrecciandosi con il patrimonio spirituale e culturale del popolo ebraico. Portare questa stella non mi rende meno cristiano. Al contrario, mi riconcilia con ciò che ha reso possibile la mia fede. È un atto di fedeltà verso la verità che mi ha costruito.

Sono convinto che lo stato di Israele debba esistere e difendersi. È l’unico stato non musulmano in una regione dove l’Islam domina politicamente e culturalmente, un’isola fragile circondata da paesi che più volte hanno promesso la sua distruzione. Questo non significa approvare ogni sua azione, né identificare un governo con un popolo.

Riconosco la tragedia che sta colpendo Gaza. Riconosco che le risposte israeliane sono state eccessive, sproporzionate e dolorose. Questa violenza non può essere ignorata né minimizzata. Non è possibile parlare di pace senza guardare la sofferenza palestinese con serietà.

E tuttavia comprendo anche l’origine della reazione israeliana: una memoria di persecuzioni e stermini che nessun altro popolo occidentale porta con la stessa intensità. Quando un popolo che è sopravvissuto all’annientamento percepisce una minaccia, il suo rapporto con la sicurezza cambia radicalmente. Capire non significa giustificare o tanto meno approvare.

Sono convinto che questa tragedia non avrà una soluzione definitiva per generazioni.

Due popoli che rivendicano la stessa terra non possono trovare un equilibrio stabile senza una potenza esterna imparziale che imponga regole e garantisca sicurezza. Ma nessuno vuole assumersi questo compito. Tutti discutono, accusano, analizzano. Nessuno agisce. E così la regione rimane sospesa tra disperazione, calcolo politico e violenza ciclica.

Nella mia vita quotidiana noto un altro aspetto della questione, quello occidentale.

All’interno dei movimenti pro Palestina e del radicalismo, spesso composto da persone delle masse medio alte, l’antisionismo viene spesso mascherato sotto la sembianza di umanitarismo.

La causa palestinese diventa un pretesto ideologico per attaccare l’Occidente dall’interno, colpendo ciò che essi considerano il cuore della tradizione giudaico cristiana su cui si fonda la nostra civiltà.

Ed è paradossale che questo attacco provenga proprio da coloro che più hanno beneficiato del sistema che ora giudicano e disprezzano.

È un radicalismo elegante, borghese, privo del peso delle conseguenze, che trova nella kefiah e nella bandiera palestinese una scorciatoia identitaria senza alcuna competenza reale sulla storia mediorientale. Il simbolo più rivelatore di questa nuova retorica è lo slogan “From the river to the sea, Palestine will be free”. Molti lo ripetono senza sapere cosa significa. Non è un canto poetico. Il fiume e il mare delimitano l’intero territorio su cui esiste Israele. Dire che quella terra debba essere “libera” solo per i palestinesi significa affermare che Israele non deve esistere. È una richiesta di cancellazione politica, non di pace. Ed è inquietante vedere come questa affermazione venga ripetuta con leggerezza da chi pretende di parlare a nome dell’umanità.

Si denuncia la violenza, ma poi si invoca una violenza più grande. Si parla di pace, ma si sostiene un progetto che può realizzarsi solo attraverso un conflitto devastante. Si accusano gli altri di oppressione mentre si sostiene un messaggio che nega a un popolo il diritto di vivere nella propria terra. Non c’è nulla di pacifista in tutto questo. È un moralismo che rifiuta la complessità per rifugiarsi nella purezza ideologica.

A qualcuno potrebbe sembrare che tutto ciò riguardi solo credenti e religioni. Non è così. Anche chi si dichiara ateo o agnostico ragiona dentro categorie nate nella tradizione giudaico cristiana.

Marx e Freud, due delle menti più influenti della modernità, hanno criticato la religione usando strumenti intellettuali ereditati proprio da quella tradizione. Nessuno che viva in Occidente può sottrarsi alle sue radici. Possiamo contestarle, rifiutarle, reinterpretarle. Ma non possiamo ignorarle come se non ci appartenessero.

Io ho molte critiche verso l’Occidente, molti dubbi sulla sua morale, molte perplessità su ciò che rappresenta. Ma come accade in una famiglia, per quanto i rapporti possano essere rotti, non possiamo cancellare ciò da cui proveniamo. L’eredità non è un’opzione. È una struttura. È ciò che siamo. E proprio per questo rifiuto sia la retorica che santifica Israele sia quella che lo dipinge come ultimo baluardo dell’occidente o come incarnazione del male. Io non l’ho mai scritto né pensato. È una proiezione di chi legge con categorie già pronte.

Considero il popolo ebraico parte integrante della mia identità. Non come un’alleanza politica, ma come parte viva della mia storia. Le loro radici appartengono anche a me. E quando un ebreo in Occidente deve temere di mostrarsi per ciò che è, significa che qualcosa nella nostra identità si sta spezzando.

Le guerre, l’odio e la violenza appartengono alla natura umana. Possiamo contenerle o sublimarle, ma non possiamo fingere che non esistano. Proprio per questo non posso accettare che la stella che nei campi di sterminio fu imposta come marchio d’infamia venga oggi nuovamente trattata come simbolo negativo da chi si proclama portavoce dell’umanità. È una forma di disumanità mascherata da solidarietà.

Porto la stella di Davide perché non è un simbolo estraneo. È parte della mia storia e della mia responsabilità. È un gesto che afferma che nessun popolo deve essere nuovamente disumanizzato. È memoria che diventa impegno. È la scelta di non restare in silenzio mentre l’odio ritorna.

E finché vivrò in un mondo in cui un ebreo deve temere di mostrarsi per ciò che è, io avrò il dovere di portare questa stella. Perché questo non è un simbolo. È il mio essere.

Michele Bernardini