Canone di Avicenna, un grande ritorno

Nel maggio del 1999 il manoscritto 2197 Canon Medicinae varcò la porta della Biblioteca Universitaria di Bologna in occasione dell’inaugurazione del Museo Ebraico di Bologna: fu un evento davvero speciale e straordinario, poiché il prestito di questo prezioso codice, riccamente decorato, era stato concesso solo in altre due occasioni.

Nel maggio del 1999 il manoscritto 2197 Canon Medicinae varcò la porta della Biblioteca Universitaria di Bologna in occasione dell’inaugurazione del Museo Ebraico di Bologna: fu un evento davvero speciale e straordinario, poiché il prestito di questo prezioso codice, riccamente decorato, era stato concesso solo in altre due occasioni.

E dopo vent’anni il Canone di Avicenna, unicum per la versione ebraica del più famoso testo di medicina di epoca medievale, ritorna al Museo Ebraico – questa volta in facsimile – e va ad arricchire e impreziosire il percorso della mostra La Casa della Vita. Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna, aperta fino al 6 gennaio 2020, nella quale si torna a parlare della presenza ebraica tra Quattro e Cinquecento in uno dei centri più importanti dell’ebraismo italiano, sull’onda dello straordinario rinvenimento dell’antico cimitero medievale ebraico della città.

Il Canone della medicina o Qānūn fī l-ṭibb è un’enciclopedia in cui l’autore, conosciuto come Ibn Sīnā nel mondo islamico e come Avicenna (Afshana, presso Buchara, 980 – Hdmadhān 1037) in Occidente, basandosi su Ippocrate e Galeno, compendiò tutto lo scibile medico-chirurgico sino ad allora conosciuto, quindi medicine greca, araba, persiana e perfino indiana, integrandole con i risultati dei suoi studi, della sua esperienza personale e della sua formidabile memoria.

Tentando di mediare la scienza medica di Galeno con la filosofia naturale e la teoria della scienza di Aristotile, Avicenna diede forma a questa sua opera organizzando la complessa materia in cinque libri, ciascuno suddiviso in trattati, capitoli, sottocapitoli, è avanzò nuove ipotesi sul “funzionamento della macchina uomo”, attribuendo, ad esempio, al cuore una centralità sconosciuta alla medicina precedente.

Completato attorno all’anno 1025 e scritto in arabo, il Canone vide una prima diffusione nel mondo islamico mediante numerosi esemplari manoscritti che contenevano l’intero libro o singole sezioni dello stesso. L’editio princeps apparve a Roma solo nel 1593 per i tipi della Tipografia medicea, terzo libro arabo ad essere stampato, dopo il Corano e il Nuovo Testamento.

Anche prima di essere stampato, tuttavia, il Canone aveva già avuto una vastissima diffusione nel mondo cristiano, grazie alla versione latina eseguita a Toledo, nella prima metà del XII secolo, da Gerardo da Cremona (m. 1187), che resterà l’unica versione completa arabo-latina del Canone. Ritenuto il manuale più adatto per l’insegnamento della medica, fu adottato nel 1309 dall’Università di Montpellier e nel XV secolo entrò come teso obbligatorio nei curricula degli studi medici a Bologna, rimanendo praticamente in uso fino alla riforma napoleonica degli studi del 1803. Ma tale è stata la fortuna del Canone nell’Oriente arabo-islamico che ancora intorno al 1930 i medici dello Yemen lo consultavano prima di formulare le loro diagnosi.

Ma anche la tradizione ebraica del Canone è molto ben documentata nella letteratura ebraica. A dimostrare l’interesse della élite colta ebraica per la medicina, basti considerare che i cinque libri del Canone di Avicenna ci sono pervenuti tradotti dall’arabo in ebraico, singoli o uniti, in almeno un centinaio di manoscritti copiati XIV e XVI secolo.

Le versioni ebraiche del Canone, eseguite in tempi e luoghi diversi e sottoposte a numerose revisioni, sono legate in particolare ai nomi di tre noti traduttori: Natan ha-Meati, Zerahvah ben Yishaq e Yosef Lorqi. I primi due traduttori operarono a Roma nella seconda metà del secolo XIII, mentre Yosef Lorqi fu attivo in Spagna tra il XIV ed il XV secolo. Natan ben Eliezer ha-Meati nel 1279 concluse la traduzione di tutti e cinque i libri e ne redasse la prefazione. La versione ebraica del Canone fu stampata un’unica volta a Napoli tra la fine del 1491 e l’inizio del 1492 per i tipi di Azriel ben Yosef Ashkenazi o Gunzenhauser.

Fra gli oltre cento manoscritti che contengono le versioni ebraiche del Canone, solo il manoscritto membranaceo 2197 della Biblioteca Universitaria di Bologna, rappresenta un unicum: non solo conserva la traduzione completa di Natan ha-Meati, in una scrittura di tipo italiano “corsivo” ma deve la sua meritatissima fama alla ricchissima decorazione delle sue carte.

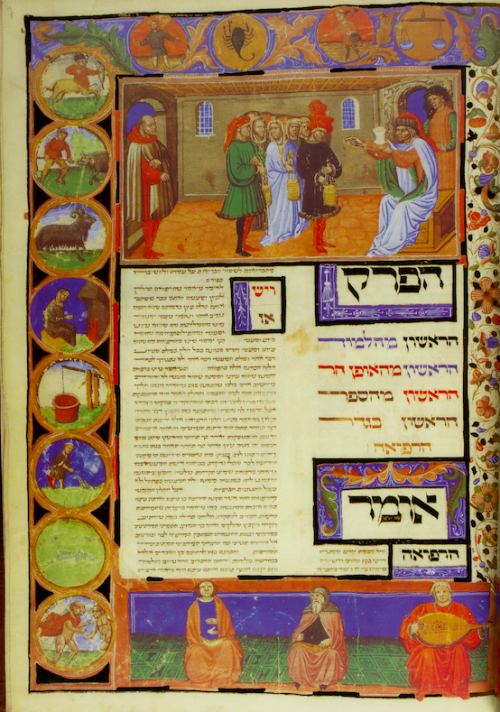

“Liber Avicennae elegantissimus” lo definì Bernard de Montfaucon e Leonello Modena “superbo codice, a profusione miniato”: le sei grandi miniature poste all’inizio dell’opera e di ognuno dei cinque libri in cui si divide il canone rappresentano sia alcune scene legate alla medicina – l’esame dell’urina, la cura della follia, una visita medica e una farmacia- sia un’allegoria della pace e della guerra e la Scuola salernitana. Le miniature che attorniano il riquadro centrale si riferiscono alla medicina, alle arti del trivio e del quadrivio, ai segni zodiacali o a soggetti di significato non evidente, testimoniando un programma complesso.

Ma non mancano anche cornici a motivi floreali intramezzati da disegni di animali che decorano le carte contenenti gli indici dei cinque libri, per non parlare degli innumerevoli fregi e tabelle dai bordi dorati che accompagnano l’inizio delle varie ripartizioni dell’opera. L’occhio corre sull’oro e sui vividi colori delle miniature, che affascinano per la vivacità della narrazione e l’attenzione nel raffigurare i paesaggi e gli interni.

Chi ne è stato l’autore? Sulle famose pagine miniate che impreziosiscono il canone sono state avanzate molte ipotesi: Massimo Medica, esperto nel campo di studio delle miniature e responsabile del Museo Civico medievale di Bologna le ritiene opere della mano di Giovanni di Niccolò Bellini, un miniator veneziano del XV secolo, che operò per la comunità ebraica bolognese.

Le miniature costituiscono comunque un raro saggio di rappresentazione della pratica medica e della vita quotidiana di interesse non solo per storici della miniatura ma anche per storici della medicina e del costume.

Vincenza Maugeri

(12 novembre 2019)