Macarones

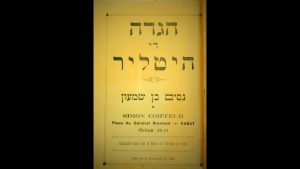

Haggadah di Hitler; il titolo sembra una bestemmia ma in realtà trattasi di un testo straordinario, con squarci di drammaticità e talora di sottile comicità, pubblicato a Rabat (Marocco) nel 1943 e scritto in ebraico–arabo, idioma ben noto agli ebrei dei Paesi arabi mediterranei che utilizza l’alfabeto ebraico su tessuto linguistico arabo (più o meno come lo yiddish lo usa per quello tedesco).

Haggadah di Hitler; il titolo sembra una bestemmia ma in realtà trattasi di un testo straordinario, con squarci di drammaticità e talora di sottile comicità, pubblicato a Rabat (Marocco) nel 1943 e scritto in ebraico–arabo, idioma ben noto agli ebrei dei Paesi arabi mediterranei che utilizza l’alfabeto ebraico su tessuto linguistico arabo (più o meno come lo yiddish lo usa per quello tedesco).

Durante la Campagna d’Africa (1940 – 1943) la minaccia tedesca incombeva sugli ebrei del Maghreb, soprattutto quelli residenti nelle colonie francesi assegnate al regime collaborazionista di Vichy; furono aperti Campi di lavoro coatto ed erano in vigore le leggi razziali.

Il testo della Haggadah di Hitler (nella foto) segue sostanzialmente l’ordine del Magid, la sezione più descrittiva della Haggadah che esordisce con Hah Lachma Anya e si snoda lungo il racconto delle quattro domande e delle dieci piaghe sino all’Hallel di chiusura; tuttavia l’Autore riscrive il materiale da una angolazione squisitamente ebraica nordafricana contestualizzandolo nella Seconda Guerra Mondiale e nei fatti riguardanti la Shoah sino alla finale vittoria sulla Wehrmacht tedesca da parte degli Alleati (peraltro ben lontana al momento della stesura del testo).

Il testo della Haggadah di Hitler (nella foto) segue sostanzialmente l’ordine del Magid, la sezione più descrittiva della Haggadah che esordisce con Hah Lachma Anya e si snoda lungo il racconto delle quattro domande e delle dieci piaghe sino all’Hallel di chiusura; tuttavia l’Autore riscrive il materiale da una angolazione squisitamente ebraica nordafricana contestualizzandolo nella Seconda Guerra Mondiale e nei fatti riguardanti la Shoah sino alla finale vittoria sulla Wehrmacht tedesca da parte degli Alleati (peraltro ben lontana al momento della stesura del testo).

Nell’Haggadah di Hitler sono i soldati italiani – non già gli israeliti – a uscire dal Paese d’Egitto e a non lievitare non fu il pane bensì l’impasto dei maccheroni; non è la prima volta che il termine macarones viene usato nel contesto ebraico poiché gli ebrei di Salonicco apostrofavano in tal modo gli ebrei pugliesi (grandi consumatori di pasta) cacciati nel 1541 dal Regno di Napoli.

Fondamentalmente, l’Haggadah tradizionale si rivela essere un testo “flessibile”, incline a declinare in chiave attuale i fatti dell’uscita dall’Egitto nonché a essere commentata e chiosata all’impronta durate la sera del Seder; anche a Birkenau l’Haggadah fu ampliata con nuove annotazioni e nuove melodie maturate nel contesto e persino oggi la leggiamo ampliata con il ricordo dei martiri della Shoah alla fine del Seder con intonazione finale dell’Hatikvah.

Nel secolo scorso l’Haggadah non fu l’unico testo della tradizione ebraica a essere utilizzato e rivisitato in chiave contemporanea sul tema della iniziale sofferenza e liberazione finale del popolo ebraico; in quegli anni circolava persino una Megillah di Hitler e in entrambi i casi l’occhio ebraico coglieva nei fatti biblici analogie, contrappassi, richiami e inquietanti coincidenze.

I tempi della Storia, come quelli della Musica, non sono lineari ma circolari ossia accadono, si sviluppano ma poi tornano nell’identico senso o invertiti o retrogradi nella loro succedaneità; la dodecafonia non fu altro che una applicazione seriale del perenne rimescolamento di note e costrutti sintattici musicali nelle sue infinite combinazioni.

Tornerà un ciclo vitale migliore e sapremo accoglierlo al tempo del movimento finale dell’ultima Sonata di Viktor Ullmann: allegro giocoso, energico e sempre martellato.

Francesco Lotoro