Antisemitismo, un poliedro di significati

Docenti universitari, filosofi, giornalisti, politici, psicoanalisti e altre categorie professionali. Sono ventidue gli intervistati che hanno preso parte all’ultima indagine dell’Osservatorio Antisemitismo del CDEC, presentata sul numero di Pagine Ebraiche attualmente in distribuzione. Attraverso le loro risposte, l’indagine, curata dalla sociologa Betti Guetta, analizza il fenomeno antisemita nella sua complessità e nelle diverse modalità in cui viene percepito. Queste le domande loro poste: “Secondo lei cos’è l’antisemitismo oggi, da cosa nasce? È un fenomeno singolare o ha un rapporto con altre forme di intolleranza? Come valuta l’antisemitismo in Europa e in Italia? È costante o ha subito cambiamenti? Chi è l’antisemita? Quale ruolo gioca la politica di Israele? Quale internet? Quali sono i mezzi migliori per fronteggiarlo? Quale il ruolo delle istituzioni politiche nel segnalare il pericolo della crescita di questo fenomeno?”.

Di seguito le risposte legate alla domanda su cosa sia l’antisemitismo.

Le risposte degli intervistati, spiega Guetta, riflettono punti di vista diversi legati al loro background, alla posizione ideologico-culturale (o politica), al grado di competenza sull’argomento. Alcuni sottolineano infatti “la molteplicità dei fattori all’origine dell’antisemitismo, altri ragionano su dimensioni specifiche, qualcuno ne fa una lettura più psicologica, antropologica, altri una lettura storica o socioeconomica”. Alcuni ancora “ne fanno un discorso di motivazione e responsabilità collettiva di un paese, ossia di discorso pubblico, altri ne sottolineano le motivazioni individuali, private”. Qualcuno infine “descrive la sua idea di antisemitismo, qualcuno proietta i suoi pregiudizi”. L’antisemitismo viene rappresentato come: ideologia; visione del mondo; forma di pregiudizio; espressione di antipatia e invidia verso gli ebrei; avversione/ostilità verso Israele. Ma è frequente, prosegue Guetta, “che le risposte riassumano più aspetti insieme, ossia che l’avversione verso Israele sia preceduta da pregiudizi antiebraici oppure che una certa visione del mondo sia collegata a una ideologia antidemocratica e così via”. Per tutti l’antisemitismo, per la sua vitalità e trasversalità spazio-temporale, è un problema complesso, ambiguo e mutevole ma costante.

“L’antisemitismo è una precisa Weltanschauung, una visione del mondo al cui centro c’è il fantasma dell’ebreo, l’ebreo cospiratore, l’ebreo portatore del male. Tutta una serie di cose che nascono sullo sfondo dell’antigiudaismo, che è una delle componenti essenziali e fondamentali del pensiero occidentale, anche illuminista, anche razionalista e via discendendo”. “L’antisemitismo è una ideologia che ha molto a che fare con lo Stato di Israele, l’odio su Israele si trasferisce poi sugli ebrei; permane anche un vecchio antisemitismo, ormai in via di superamento e che oggi è presente per la crisi economica, che riporta a galla l’idea del complotto attribuito a famiglie ebraiche”.

“L’antisemitismo è una precisa Weltanschauung, una visione del mondo al cui centro c’è il fantasma dell’ebreo, l’ebreo cospiratore, l’ebreo portatore del male. Tutta una serie di cose che nascono sullo sfondo dell’antigiudaismo, che è una delle componenti essenziali e fondamentali del pensiero occidentale, anche illuminista, anche razionalista e via discendendo”. “L’antisemitismo è una ideologia che ha molto a che fare con lo Stato di Israele, l’odio su Israele si trasferisce poi sugli ebrei; permane anche un vecchio antisemitismo, ormai in via di superamento e che oggi è presente per la crisi economica, che riporta a galla l’idea del complotto attribuito a famiglie ebraiche”.

“È antisraelismo, è una situazione in cui Israele è percepito e raccontato e descritto allo stesso modo del fantasma dell’ebreo. […] ci sono forme di antisemitismo nelle comunità islamiche, soprattutto tra loro. E questo è un altro discorso ancora. Dove il conflitto tra Israele e i palestinesi si è tramutato, un po’ o molto, in un conflitto religioso, o viene percepito come tale. Questo è un grosso problema”.

“Penso che oggi l’antisemitismo come manifestazione di odio nei confronti degli ebrei sia il risultato del combinarsi di diversi fattori. Alcuni risalgono a pregiudizi e paure radicate nel passato, altri invece hanno una fonte più recente, legata ai conflitti tra Israele e i paesi arabi e la condizione in cui si trovano i palestinesi”.

Per molti intervistati l’antisemitismo è un fenomeno antico, eterogeneo, persistente aldilà del tempo e dei luoghi ed è una manifestazione che si esprime in forme diverse. L’antisemitismo può essere visto come la discrepanza tra ebrei reali e il loro immaginario antisemita, che attribuisce agli ebrei caratteristiche e obiettivi presunti. Caratteristica importante dell’antisemitismo è la sua dimensione emozionale e contraddittoria. Secondo gli intervistati oggi contribuiscono all’antisemitismo “la crisi economica, l’incertezza, la fragilità dei sistemi di rappresentanza, la globalizzazione come minaccia identitaria”. Tuttavia i fattori più saldi, spiega Guetta, sono “la permanenza di pregiudizi e stereotipi storicamente radicati nella società; la diffidenza nei confronti della diversità, dell’Altro; il diffuso pensiero complottista; il perenne conflitto arabo-israeliano; la permanenza di pregiudizi e stereotipi storicamente radicati nella società”. Secondo alcuni intervistati sia il cristianesimo che l’islam hanno incorporato il pregiudizio antisemita nelle loro memorie culturali e religiose e sono stati importanti nella disseminazione dell’antisemitismo nel mondo. Per l’impatto che l’antisemitismo ha avuto sull’eredità culturale e religiosa questo sentimento permane in forme diverse e luoghi diversi del mondo, anche dove non ci sono ebrei. Alcuni fanno risalire l’antisemitismo all’antico antigiudaismo di matrice cattolica, che permane in alcuni stereotipi e pregiudizi. “L’antisemitismo è una visione del mondo, al cui centro c’è il fantasma dell’ebreo, l’ebreo cospiratore, l’ebreo portatore del male. Tutta una serie di cose che nascono sullo sfondo dell’antigiudaismo”. “L’antisemitismo in parte è ancora quello… riassumiamolo così: ‘Avete ammazzato Gesù’”.

“L’antisemitismo è un fenomeno singolare che affonda le sue radici negli aspetti più profondi e tragici della storia e della cultura europea nelle forme in cui la cristianità si è pensata e affermata, nelle forme in cui gli Stati europei si sono strutturati anche ideologicamente e hanno sviluppato la propria volontà di potenza”. Le componenti antisemite delle memorie culturali continuano a fornire griglie interpretative che fanno individuare nell’ebreo la fonte di ogni male. Tra i pregiudizi più condivisi nella popolazione, secondo gli intervistati, ci sono “la ricchezza e il potere socioeconomico degli ebrei, l’appartenenza a lobby finanziarie e culturali e la forte coesione sociale”. Questi stereotipi sono condivisi da persone di destra e di sinistra come tra ceti sociali e oggi, ancora di più, sono in grado di alimentare sentimenti di invidia e rancore sociale. “L’ebreo è ricco, potente, intelligente e intrigante”.

“Uno dei pregiudizi più antichi, che io sento in qualche modo circolare, è quello sulla questione economica. Mi sembra che uno dei tormentoni sia quello su Soros, le lobby che governano le politiche mondiali, la finanza mondiale in mano a persone di origine o religione ebraica…questo mi sembra il pregiudizio più diffuso”. “Sicuramente c’è un legame con il fatto che è una élite. È legato a sentimenti di invidia”.

“Ci sono persone di destra e di sinistra che associano l’ebraismo sempre al mondo del financial capital. In genere nell’antisemitismo anche di livello colto la figura dell’ebreo viene classificata come una figura di potere e questo non succede a nessun’altra stirpe o minoranza discriminata”.

“Oggi , in anni di crisi sociale, l’antisemitismo è in parte uno stereotipo dell’ebreo ricco, in parte una questione di considerare gli ebrei una casta; quindi, non è solo una questione economica ma una questione di ruoli di potere. A volte è fittiziamente nascosto dalla premessa ‘Io ho molti amici ebrei, però…’”.

Si cita al riguardo Delphine Horvilleur e il suo libro Reflexion sur la question antisémite: “Si immagina l’ebreo detentore di un surplus di cui priva noi, di conseguenza nel corso dei secoli viene spesso descritto come un elemento di disturbo che devia, si appropria o intossica il bene comune al punto da impedirne una distribuzione paritaria…”.

Diffidenza (ma anche paura, antipatia) nei confronti dell’ebreo. L’ebreo senza tratti distintivi, non “riconoscibile”, può generare diffidenza o paura: atteggiamenti che derivano dal modo in cui l’Occidente moderno si è pensato contrapponendosi ad altri che hanno costituito l’Altro da sé.

“Il mistero, la difficoltà di definire chi sia l’ebreo perché non ha una conformazione fisica o una distinzione geografica netta… Questa cosa che ha aleggiato sempre nel tempo… come motivo poi di diffidenza si ripropone di fronte a ogni nuovo mistero”.

“Si riproduce continuamente nella costruzione di confini che separano Noi e Loro, nel discorso che produce distinzioni categoriali che legittimano un comportamento discriminante – un comportamento che considereremmo illegittimo se attuato nei confronti di chi consideriamo parte del ‘nostro’ gruppo – nei confronti di chi è considerato altro”.

“La gente non sa che cos’è la diaspora, la gente non sa dell’ebreo che ovunque è andato si è integrato…però si ha bisogno dell’idea dell’ebreo cittadino del mondo e in questo gli si dà una dimensione assolutamente negativa”.

Per qualcuno l’antisemitismo oggi riprende e rielabora le narrazioni moderne che fanno degli ebrei un pericolo morale (mentre gli africani costituirebbero un pericolo biologico/naturale): raffigurano la paura di un “nemico interno pronto a tramare alle nostre spalle”, a trarre vantaggio con l’inganno e l’astuzia. Un nemico che costituisce un gruppo coeso, avido ed egoista che mira al controllo dei punti vitali – soprattutto economici e culturali – della ‘nostra’ società. Questo atteggiamento riguarda l’atavica necessità di identificare un nemico per poter definire se stessi. Incolpando “gli ebrei”, gli antisemiti non solo costruiscono l’ebraismo come concetto negativo, ma creano un’identità di gruppo positiva per sé in quanto non ebrei. Professare l’antisemitismo diventa un segno di un’identità culturale/religiosa, della propria appartenenza a un campo culturale o religioso specifico. Nel processo di costruzione dell’identità antisemita, i singoli stereotipi e le menzogne antisemite diventano transnazionali, transculturali e transreligiosi.

“L’antisemitismo nasce dall’ignoranza profonda che domina ovunque sulle tragedie del ‘900 e sulle loro cause anche remote; ogni fenomeno di antisemitismo è il segno della situazione catastrofica dei nostri processi formativi. L’antisemitismo è un fenomeno singolare che affonda le sue radici negli aspetti più profondi e tragici della storia e della cultura europea”. “Nasce del progetto moderno di controllo e dominio del mondo, di costruzione di una società ordinata in cui ciò che è ritenuto ‘non conforme’, non ‘normale’, altro o estraneo viene combattuto, posto sotto controllo, normalizzato o distrutto. L’ebreo è ‘diverso’ e ‘pericoloso’ perché moralmente perverso: avido, individualista, egoista, pronto a sfruttare i più deboli, complottista, traditore”.

Un altro tema riguarda la percezione degli ebrei come gruppo distinto e separato: questo aspetto può generare sentimenti ambivalenti, di esclusione e quindi di ostilità. Qualcuno sottolinea il “disturbo” che provoca la religione ebraica perché si esprime attraverso scelte di distinzione.

“Le scelte di distinzione della religione ebraica, un punto fondamentale, creano quella distanza per cui viene percepita come qualcosa di settario che può suscitare una diffidenza e un’antipatia di pancia”. La teoria del capro espiatorio, prosegue Guetta, si accorda all’attuale congiuntura socio-economica e pandemica in cui molti cittadini si sono trovati a gestire problemi, paure e incertezze. Il sentimento di impotenza e di insicurezza crea capri espiatori, “altri” responsabili di quanto accade; temi spesso cavalcati e strumentalizzati dalla politica per vantaggi elettorali. “Negli ultimi anni, con l’acuirsi della crisi economica, e ogni qual volta si sono verificati dei fatti particolarmente scioccanti per la società, e per il mondo, anche le parole d’ordine di alcuni rappresentanti della politica, dei media in generale, hanno rispolverato certi sentimenti. La rete ovviamente ha fatto molto la sua parte nel ritirare fuori dei sentimenti che magari prima esistevano, che c’erano, ma più carsici”.

“Mi soffermo su motivazioni non coscienti di chi esprime aggressività e l’odio stesso. Sono estremamente arcaiche, fanno parte di un modello di aggressione che è antico come la civiltà o meglio l’inciviltà umana e quindi tendono a ripetersi malgrado le lezioni della storia. Il modello in sé è atemporale: è quello del capro espiatorio. In realtà quello che sta dietro è un meccanismo per scaricare le tensioni che viene utilizzato sia dal singolo inconsapevolmente sia da alcuni movimenti e organizzazioni”.

Dossier Antisemitismo, Pagine Ebraiche Gennaio 2022

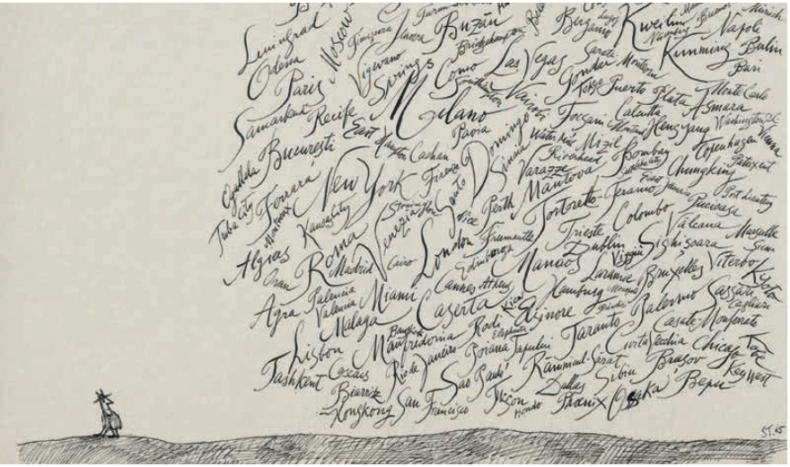

(Le immagini che accompagnano il dossier sono tratte dal catalogo della mostra “Saul Steinberg Milano New York” curata da Italo Lupi e Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari e realizzata insieme alla casa editrice Electa)