Mantenere viva la voce dei testimoni

Costituita nel 1998, l’Associazione Figli della Shoah riunisce sopravvissuti alla Shoah, i loro familiari e volontari che si impegnano su tanti fronti, con molteplici iniziative, perché non sia dimenticato l’orrore. Dall’allestimento di mostre che hanno avuto più di 300mila visitatori – soprattutto studenti di scuole di ogni ordine e grado – agli incontri con i sopravvissuti, dai dibattiti ai seminari, fino alla creazione di kit didattici multimediali, tutto punta ai giovani, con grande tenacia, impegnandosi per una Memoria consapevole e diffusa, contro ogni barbarie totalitaria e a favore della democrazia e della pace. In questo quadro si pone il seminario internazionale di aggiornamento per docenti intitolato Mantenere viva la voce dei testimoni, che – grazie allo straordinario lavoro delle volontarie che sono l’anima dell’associazione e sono riuscite a mettere in piedi una macchina organizzativa impeccabile – ha accolto oltre duecento insegnanti da tutta Italia, convenuti a Palazzo Reale a Milano per una giornata di studio organizzata in collaborazione con gli esperti pedagogisti dell’Istituto Yad Vashem. Dopo un saluto di Francesco Cappelli, nuovo assessore all’istruzione del comune di Milano ha preso la parola Ferruccio De Bortoli, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, che dopo aver parlato del Memoriale recentemente inaugurato ha rivolto parole di benvenuto ai tantissimi presenti, seguito dal presidente del consiglio provinciale di Milano Bruno Dapei che ha posto l’accento sul dovere della Memoria e sulla necessità di arrivare ai giovani, con il linguaggio a loro più congeniale. Anche da Annamaria Rossignolo, dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia è arrivato un messaggio di saluto in cui, oltre a ringraziare l’Associazione Figli della Shoah e l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme augurando anche “che progetti ed iniziative di questo genere, volti alla conoscenza e alla riflessione sulla Shoah, possano impedire che il ricordo di quanto avvenuto svanisca nel tempo.” La parola è poi passata a Goti Bauer e Liliana Segre, che hanno raccontato come sarebbe stato semplice rimanere due delle tante persone che hanno deciso di non parlare, di non raccontare la propria esperienza di sopravvissute. “Poi, man mano che ho iniziato a parlare, a raccontare, mi è sembrato di trovare i modi e le parole per farlo.” E ancora: “Quella immagine del vecchio con il bastone, che sta sull’invito a questa splendida giornata, al primo sguardo mi era sembrata fuori luogo, poi invece ho capito che è giusto, che il bastone siete voi. Perché noi stiamo sparendo, e abbiamo bisogno di voi.” Perché “nonostante spesso gli insegnanti e i ragazzi ci idealizzino, proponendoci domande a cui proviamo a rispondere solo per la nostra esperienza, più da nonne che da sopravvissute, siamo persone normali, solo con un fardello un poco più pesante da portare. E si è entrati nel vivo dei lavori, per una giornata veramente densa di idee, spunti, proposte, letteralmente rovesciate sui convenuti da Yiftach Ashkenazy e Shlomit Dunkelblum-Steiner, dell’Istituto Internazionale di Studi Yad Vashem che con la loro foga e la loro passione sono riusciti a mettere sotto pressione i pur bravissimi traduttori, che hanno permesso a tutti di seguire i lavori. Dopo una prima presentazione generale dell’organizzazione del seminario la mattinata si è svolta con tutti i docenti riuniti per le prime quattro interessantissime sessioni: in Le nuove sfide della didattica della Shoah Ashkenazy ha insistito sulla necessità di sapere, veramente, perché se no non è possibile insegnare: la Shoah deve diventare un a sorta di testo di base, sono le fondamenta. Non basta conoscere i fatti e i dati ma bisogna cercare di avere chiaro cosa è importante, perché è importante. Partendo magari da un tentativo di definizione univoca. Anche per chiarire subito che

Costituita nel 1998, l’Associazione Figli della Shoah riunisce sopravvissuti alla Shoah, i loro familiari e volontari che si impegnano su tanti fronti, con molteplici iniziative, perché non sia dimenticato l’orrore. Dall’allestimento di mostre che hanno avuto più di 300mila visitatori – soprattutto studenti di scuole di ogni ordine e grado – agli incontri con i sopravvissuti, dai dibattiti ai seminari, fino alla creazione di kit didattici multimediali, tutto punta ai giovani, con grande tenacia, impegnandosi per una Memoria consapevole e diffusa, contro ogni barbarie totalitaria e a favore della democrazia e della pace. In questo quadro si pone il seminario internazionale di aggiornamento per docenti intitolato Mantenere viva la voce dei testimoni, che – grazie allo straordinario lavoro delle volontarie che sono l’anima dell’associazione e sono riuscite a mettere in piedi una macchina organizzativa impeccabile – ha accolto oltre duecento insegnanti da tutta Italia, convenuti a Palazzo Reale a Milano per una giornata di studio organizzata in collaborazione con gli esperti pedagogisti dell’Istituto Yad Vashem. Dopo un saluto di Francesco Cappelli, nuovo assessore all’istruzione del comune di Milano ha preso la parola Ferruccio De Bortoli, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, che dopo aver parlato del Memoriale recentemente inaugurato ha rivolto parole di benvenuto ai tantissimi presenti, seguito dal presidente del consiglio provinciale di Milano Bruno Dapei che ha posto l’accento sul dovere della Memoria e sulla necessità di arrivare ai giovani, con il linguaggio a loro più congeniale. Anche da Annamaria Rossignolo, dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia è arrivato un messaggio di saluto in cui, oltre a ringraziare l’Associazione Figli della Shoah e l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme augurando anche “che progetti ed iniziative di questo genere, volti alla conoscenza e alla riflessione sulla Shoah, possano impedire che il ricordo di quanto avvenuto svanisca nel tempo.” La parola è poi passata a Goti Bauer e Liliana Segre, che hanno raccontato come sarebbe stato semplice rimanere due delle tante persone che hanno deciso di non parlare, di non raccontare la propria esperienza di sopravvissute. “Poi, man mano che ho iniziato a parlare, a raccontare, mi è sembrato di trovare i modi e le parole per farlo.” E ancora: “Quella immagine del vecchio con il bastone, che sta sull’invito a questa splendida giornata, al primo sguardo mi era sembrata fuori luogo, poi invece ho capito che è giusto, che il bastone siete voi. Perché noi stiamo sparendo, e abbiamo bisogno di voi.” Perché “nonostante spesso gli insegnanti e i ragazzi ci idealizzino, proponendoci domande a cui proviamo a rispondere solo per la nostra esperienza, più da nonne che da sopravvissute, siamo persone normali, solo con un fardello un poco più pesante da portare. E si è entrati nel vivo dei lavori, per una giornata veramente densa di idee, spunti, proposte, letteralmente rovesciate sui convenuti da Yiftach Ashkenazy e Shlomit Dunkelblum-Steiner, dell’Istituto Internazionale di Studi Yad Vashem che con la loro foga e la loro passione sono riusciti a mettere sotto pressione i pur bravissimi traduttori, che hanno permesso a tutti di seguire i lavori. Dopo una prima presentazione generale dell’organizzazione del seminario la mattinata si è svolta con tutti i docenti riuniti per le prime quattro interessantissime sessioni: in Le nuove sfide della didattica della Shoah Ashkenazy ha insistito sulla necessità di sapere, veramente, perché se no non è possibile insegnare: la Shoah deve diventare un a sorta di testo di base, sono le fondamenta. Non basta conoscere i fatti e i dati ma bisogna cercare di avere chiaro cosa è importante, perché è importante. Partendo magari da un tentativo di definizione univoca. Anche per chiarire subito che  ogni vittima è una vittima, che ogni sofferenza è sofferenza, che non ci sono gare, non ci sono confronti possibili, e non si tratta di ragionare su chi ha sofferto di più, ma Shoah è un nome specifico, che non è generico per olocausto ma si riferisce alla eliminazione metodica di sei milioni di ebrei da parte dei nazisti e dei loro alleati. Testo e contesto sono importanti, sono importanti i fatti, la conoscenza storica, e anche il loro valore morale. Shlomit Steiner ha rincarato subito la dose, sottolineando come ci siano intere biblioteche sull’argomento ma, comunque, sapere cosa è successo non basta, bisogna lavorare anche sul perché. E ha guidato la seconda sessione, Mantenere viva la voce dei testimoni, e la terza intitolata Tommy, un bambino di Terezin, con un piglio e una energia davvero trascinanti. Precisando alcuni concetti irrinunciabili: “I bambini non devono essere traumatizzati, devono poter capire senza essere spaventati. Abbiamo il dovere di farli sentire sicuri, portandoli dentro questa storia e poi di nuovo fuori senza che abbiamo paura”. E la metodologia è stata analizzata a fondo, sempre centrando l’attenzione sull’importanza di evidenziare le storie umane, dando a ogni vittima un volto, un passato, per lottare contro la disumanizzazione e non permettere di appiattire le vittime. Anche dal punto di vista didattico e pedagogico una pila di corpi non ha nessun senso: bisogna tornare indietro e trovare una traccia, il senso di una cultura, di una storia, di una vita. Sempre sottolineando come si tratti della nostra storia, non di qualcosa di lontano, che non ci riguarda. La Shoah non è stato solo l’attacco determinato contro le persone e i corpi ma anche contro cultura, civilizzazione, storia.

ogni vittima è una vittima, che ogni sofferenza è sofferenza, che non ci sono gare, non ci sono confronti possibili, e non si tratta di ragionare su chi ha sofferto di più, ma Shoah è un nome specifico, che non è generico per olocausto ma si riferisce alla eliminazione metodica di sei milioni di ebrei da parte dei nazisti e dei loro alleati. Testo e contesto sono importanti, sono importanti i fatti, la conoscenza storica, e anche il loro valore morale. Shlomit Steiner ha rincarato subito la dose, sottolineando come ci siano intere biblioteche sull’argomento ma, comunque, sapere cosa è successo non basta, bisogna lavorare anche sul perché. E ha guidato la seconda sessione, Mantenere viva la voce dei testimoni, e la terza intitolata Tommy, un bambino di Terezin, con un piglio e una energia davvero trascinanti. Precisando alcuni concetti irrinunciabili: “I bambini non devono essere traumatizzati, devono poter capire senza essere spaventati. Abbiamo il dovere di farli sentire sicuri, portandoli dentro questa storia e poi di nuovo fuori senza che abbiamo paura”. E la metodologia è stata analizzata a fondo, sempre centrando l’attenzione sull’importanza di evidenziare le storie umane, dando a ogni vittima un volto, un passato, per lottare contro la disumanizzazione e non permettere di appiattire le vittime. Anche dal punto di vista didattico e pedagogico una pila di corpi non ha nessun senso: bisogna tornare indietro e trovare una traccia, il senso di una cultura, di una storia, di una vita. Sempre sottolineando come si tratti della nostra storia, non di qualcosa di lontano, che non ci riguarda. La Shoah non è stato solo l’attacco determinato contro le persone e i corpi ma anche contro cultura, civilizzazione, storia.

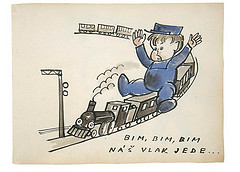

È stata poi la volta di Tommy: un bambino di Terezin, emozionante sessione in cui Shlomit Steiner ha mostrato come lavorare con bambini di età anche molto differenti sull’album dei disegni fatti da Bedrich Fritta, illustratore e fumettista deportato a Terezin nel ’41, per il figlio di pochi mesi. Un regalo arrivato per i suoi tre anni, e fatto per mostrargli una realtà diversa da quella che vivevano quotidianamente nel ghetto. L’album è ora una delle unità educative di Yad Vashem, e da esso si possono ricavare storie differenti, adatte a tre diversi livelli educativi. Sono disegni fatti da un uomo che pur dentro il ghetto di Theresienstadt, è stato leale alla vita: ha voluto mostrare a suo figlio che la vita può essere bella, che fuori da lì c’era un mondo, ancora pieno di possibilità e di sogni.

Perché perdere l’umanità non era affatto impossibile. C’è chi ha resistito, chi ha scelto, perché anche nelle situazioni più estreme sono presenti dei dilemmi morali, e la possibilità di scegliere c’era. Mai essere indifferenti, distanti, distaccati, Le persone che dicono “non potevo fare nulla, non c’era altra scelta” stanno mentendo. Non è vero, era possibile fare qualcosa: delle persone lo hanno fatto, hanno fatto una scelta differente, spesso anche a costo della loro stessa vita.

Prima e dopo la pausa due sessioni, la prima ancora a gruppi congiunti e la seconda invece dopo aver diviso i partecipanti a seconda dell’ordine scolastico, hanno fatto ragionare i presenti sull’Istituzione dei ghetti e su come si svolgeva la vita quotidiana all’interno di quello di Varsavia. L’ultima parte del seminario è stata invece dedicata a un lavoro specifico, condotto da Yftach Ashkenazi con i docenti delle scuole secondarie superiori, con Shlomit Steiner che ha affrontato le difficoltà della narrazione ai bambini della scuola primaria, e Rita Chiappini rappresentante dello Yad Vashem Italia che ha mostrato l’utilizzo di una testimonianza filmata, commuovendo fino alle lacrime molti partecipanti, dedicato alla scuola secondaria di primo grado. E i docenti, lasciate le prime timidezze, a fine giornata si lanciavano nella discussione, aiutati in questo anche dalla grande disponibilità degli esperti di Yad Vashem che hanno invitato tutti a farsi vivi, a scrivere, a raccontare le proprie sensazioni, la propria esperienza. Sono stati capaci di coinvolgere e guidare gli oltre duecento convenuti in un percorso non facile, a volte duro, ma sempre appassionante. E giusto.

at

(5 marzo 2013)